矿山的轰鸣声从未停歇。地下深处的巷道如同城市的脉络,承载着资源开采的重任,也隐藏着未知的风险。传统采矿依赖经验与勇气,如今技术正悄然改变这一切。智能采矿监测系统正逐步成为矿山安全的隐形守护者,它不眠不休地注视着每个角落,将安全隐患化解于无形。

实时监测:地下世界的"千里眼"

巷道深处的瓦斯浓度、岩层微小的位移、通风系统的气流变化——这些关键数据过去只能依靠人工定时检测。现在,遍布矿井的传感器组成了全天候的监测网络。它们像无数双敏锐的眼睛,持续捕捉着环境参数的细微波动。

某次实地考察中,我注意到一个安装在巷道顶板的微型传感器。它不过巴掌大小,却能在第一时间发现瓦斯浓度异常上升。系统立即发出提示,工作人员得以在浓度达到危险值前采取通风措施。这种实时反馈让安全管理从被动应对转向主动预防。

监测数据通过无线网络实时传输至控制中心。大屏幕上,不同颜色的光点代表着各类传感器的运行状态。绿色代表正常,黄色提示注意,红色则意味着需要立即干预。这种可视化展示让复杂的井下环境变得一目了然。

预警机制:事故前的"警报器"

预警系统的精妙之处在于它的预见性。就像天气预报能提前警示暴雨来临,智能监测系统通过分析实时数据,能够在事故征兆出现初期就发出警报。我记得有个案例,系统通过持续监测顶板压力数据,提前12小时预测到可能发生冒顶事故,为人员撤离和设备转移赢得了宝贵时间。

多级预警机制是这套系统的核心设计。根据风险等级,系统会发出不同级别的警示:从提醒注意的初级警报,到要求立即采取措施的最高级警报。这种分级处理既避免了"狼来了"式的过度反应,又确保了重大风险不被忽视。

预警信息会同时推送到多个终端:控制中心的大屏幕、值班人员的手机、甚至井下作业人员的便携设备。多重保障确保关键时刻不会遗漏任何重要信息。

数据分析:安全管理的"智慧大脑"

海量监测数据需要经过智能分析才能转化为有用信息。系统内置的算法能够识别数据中的潜在规律,就像经验丰富的老矿工能凭直觉感知危险,但更加精准和可靠。数据分析模块不断学习历史事故案例,完善自己的判断标准。

这个"智慧大脑"最令人印象深刻的是它的预测能力。通过分析长期监测数据,系统能够建立各个区域的安全状况模型。当实时数据与模型出现偏差时,系统会立即标记异常。这种基于大数据的预测比单纯依靠阈值报警更加智能。

数据分析结果直接指导安全管理决策。系统会自动生成安全报告,指出需要重点关注的区域和设备。管理人员可以根据这些洞察调整巡检路线、优化作业计划。数据驱动的安全管理让决策更加科学,资源分配更有效率。

智能监测系统正在重新定义矿山安全的标准。它不只是技术的堆砌,更是对每个矿工生命的郑重承诺。在这个充满不确定性的地下世界,它如同一座永不熄灭的灯塔,默默守护着每一个深入地下的人。

走进现代矿山控制中心,你会看到墙上布满闪烁的屏幕,技术人员专注地盯着流动的数据曲线。这些看似抽象的数字背后,是一整套精密的技术体系在支撑。智能采矿监测系统之所以能成为可靠的"守护者",离不开其坚实的技术基础与广泛的应用实践。

核心技术:传感器网络与物联网技术

传感器是这套系统的神经末梢。它们散布在矿井的每个关键位置,像敏锐的触角感知着环境变化。温湿度传感器监测空气条件,振动传感器捕捉设备运行状态,气体传感器检测危险物质浓度,位移传感器观察岩层稳定性。这些微型设备共同编织成一张无形的安全网。

物联网技术将这些分散的传感器连接成有机整体。通过无线传输协议,每个传感器的数据都能实时汇聚到中央处理系统。我参观过一个采用LoRaWAN技术的矿山,其无线信号能穿透多层岩层,即使在最深的作业面也能保持稳定连接。这种低功耗广域网络特别适合矿山环境,解决了传统有线部署的局限。

数据融合算法是另一项关键技术。来自不同传感器的数据需要被整合分析,才能形成完整的环境认知。系统会剔除异常读数,补全缺失数据,最终生成可信的监测结果。这个过程就像拼图,把零散的信息碎片组合成清晰的安全态势图。

应用场景:从矿井通风到设备监控

通风系统监控是最经典的应用之一。过去调节风门全凭老师傅的经验,现在系统能根据瓦斯浓度、粉尘数据和作业人员分布,自动计算最优通风方案。记得有次系统检测到某条巷道风速异常,自动调整了相邻风门的开合度,避免了局部瓦斯积聚的风险。

设备健康监测同样受益匪浅。大型采矿设备的关键部位都安装了振动和温度传感器。系统通过分析这些数据,能提前发现轴承磨损、齿轮故障等潜在问题。某矿山的破碎机就因系统预警及时更换了磨损部件,避免了整机停机的巨大损失。

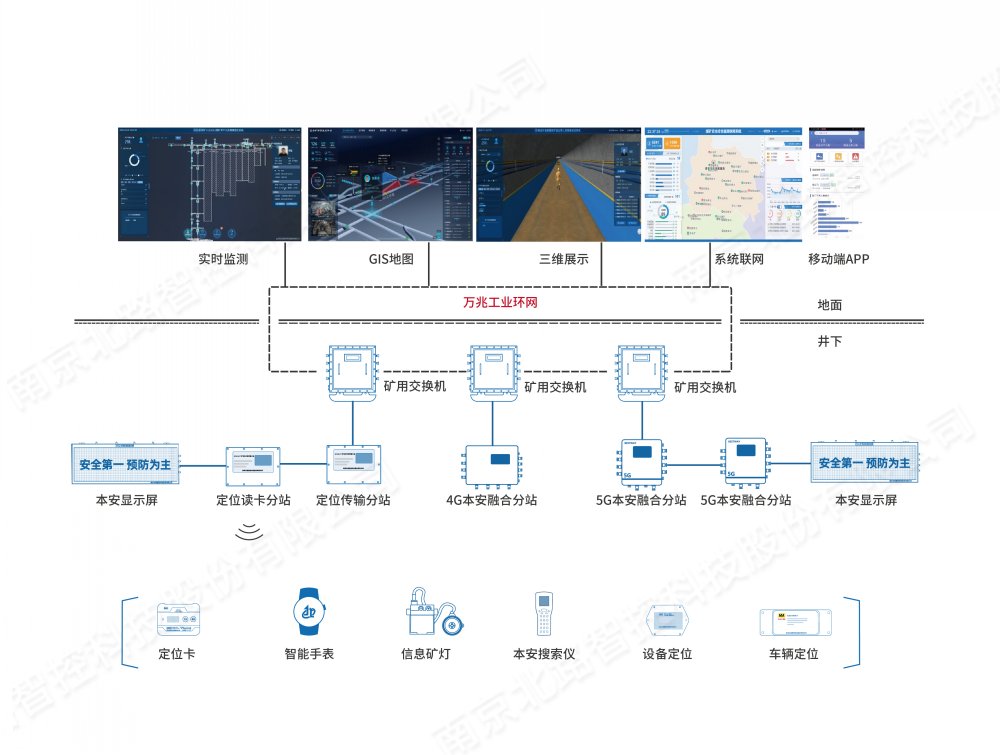

人员定位与安全管理结合得越来越紧密。每个下井人员佩戴的智能矿灯内置定位模块,系统能实时掌握每个人的位置。一旦发生险情,救援人员可以精准定位被困人员。这种技术应用直接关系到生命安全保障,其价值无法用金钱衡量。

环境参数综合监测覆盖了整个作业区域。顶板压力、巷道变形、地下水渗漏等地质参数被持续记录。系统会建立各区域的"健康档案",通过趋势分析预测可能的地质灾害。这种全方位的环境感知能力,让矿山管理者对地下情况了如指掌。

未来展望:人工智能与5G的深度融合

人工智能正在给监测系统注入新的智慧。现有的预警系统主要基于预设规则,而AI能通过机器学习发现人脑难以察觉的复杂规律。想象一个能自主学习的系统,它分析数年的事故数据后,可能会发现某些看似不相关的参数组合其实预示着特定风险。

5G技术的低延迟特性将带来革命性变化。目前的数据传输仍有秒级延迟,而5G能将这个时间缩短到毫秒级。这意味着控制中心几乎能实时感知井下状况,对于需要即时响应的场景尤为重要。高速率传输还能支持高清视频监控的全面部署,让"千里眼"看得更清晰。

数字孪生技术可能是下一个突破点。通过在虚拟空间构建矿山的精确复制,系统能进行各种安全模拟测试。管理人员可以在数字世界中预演应急预案,评估不同决策的效果。这种"先试后行"的模式将大大降低实际操作的风险。

边缘计算与云计算的结合会优化系统架构。简单的数据处理在井下直接完成,只有重要信息才上传到云端。这既减轻了网络负担,又保证了关键数据的实时性。未来的监测系统可能会形成"云端智能+边缘敏捷"的混合架构。

站在技术发展的拐点,我们能预见到智能监测系统将变得更加主动、精准和可靠。它不再只是被动记录数据,而是能主动预测风险、智能决策的伙伴。这种进化不仅仅是技术的升级,更是对矿山安全理念的重新定义。