车子驶入矿区时,我下意识地摇上了车窗。脑海中浮现的是几年前参观过的另一个矿区——漫天尘土,机械轰鸣,裸露的山体像一道难以愈合的伤疤。作为矿业咨询顾问,我早已习惯了这样的场景。但这次考察,彻底颠覆了我对采矿行业的认知。

那个改变我认知的矿区考察

记得那是个春天的早晨,空气中带着青草的气息。迎接我的矿区负责人指着远处说:“看,我们的‘员工’正在上班。”顺着他指的方向,我惊讶地发现一群岩羊正在边坡上悠闲地觅食。这完全不是我想象中的矿区。

走在硬化路面上,两旁是整齐的绿化带。洒水车缓缓驶过,空气中几乎没有粉尘。更让我震惊的是,矿区中央竟然有一个生态水池,几只水鸟在水面上游动。负责人笑着说:“这是我们的矿井水处理后形成的湿地,现在成了附近鸟类的栖息地。”

在调度中心,大屏幕上实时显示着各项环保数据。粉尘浓度、噪音分贝、水质指标……所有数据都远低于国家标准。那一刻,我突然意识到,采矿与环境保护并非不可调和的矛盾。

从传统矿山到绿色矿山的震撼转变

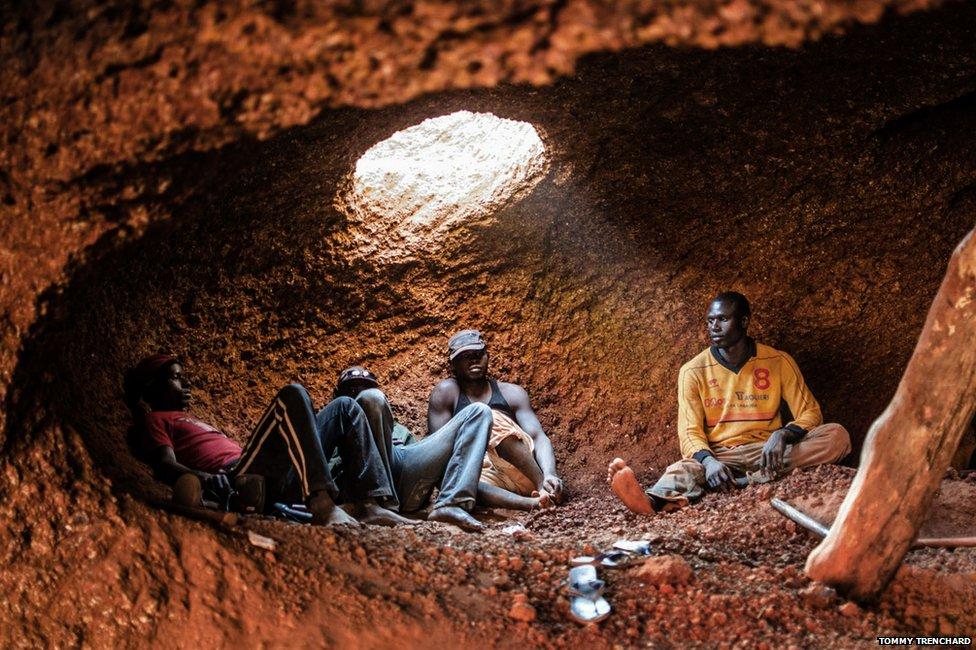

午餐时,矿区总工程师给我看了他们转型前的照片。曾经的这里确实是个传统矿山:裸露的采场、堆积的废石、灰蒙蒙的天空。转变始于五年前,他们开始按照绿色矿山评价标准进行改造。

“最难的不是技术,是观念。”总工程师回忆道,“当时很多老师傅不理解,觉得把钱花在种树养草上太浪费。”但随着环境改善,员工们发现工作环境舒适了,职业病减少了,连工作效率都提高了。

我特别注意到他们的资源综合利用区。选矿废水经过处理后循环使用,尾矿被加工成建筑材料,甚至采矿过程中产生的余热都被回收利用。这种“吃干榨尽”的资源利用模式,让我看到了矿业可持续发展的真实可能。

绿色矿山评价标准:一个全新的开始

考察结束后,我迫不及待地翻开了那本绿色矿山评价标准。它不再是简单的是非题,而是一个完整的指标体系。从矿区环境、资源开发方式,到节能减排、科技创新,每个环节都有详细的要求和评分细则。

这个标准最打动我的,是它把矿山当作一个生命体来对待。不仅要保证生产安全,还要考虑生态修复、社区和谐、可持续发展。它让矿山从单纯的资源提取者,转变为一个负责任的社会成员。

回程的路上,我一直思考着这次考察的意义。或许,这就是矿业发展的新方向——在获取资源的同时,更要守护好我们共同的家园。绿色矿山评价标准不仅是一套技术规范,更是一种发展理念的革新。

站在行业变革的十字路口,我清楚地意识到,这不仅仅是一次普通的考察,而是我职业生涯的重要转折点。

翻开那本厚厚的绿色矿山评价标准手册,我发现它比想象中更加细致入微。这不是简单的环保检查清单,而是一套完整的生态系统管理指南。每个指标背后,都蕴含着对矿业可持续发展的深刻理解。

评价标准的具体指标与评分细则解析

评价标准的核心在于它的多维度考量体系。矿区环境占25%权重,要求植被覆盖率不低于80%,粉尘排放浓度控制在每立方米1毫克以下。资源开发方式占30%,强调开采回采率必须达到85%以上,同时要求采用台阶式开采等先进工艺。

有意思的是,标准中特别设置了“社区和谐”这个指标。矿区需要定期与周边居民沟通,建立投诉反馈机制,还要为当地提供一定比例的就业岗位。记得有个矿场因为帮助村民修建了一条公路,在这个项目上拿到了满分。

节能减排部分的评分细则相当严格。要求矿山企业必须建立能源管理体系,实现废水零排放,固体废弃物综合利用率要达到90%以上。有个细节让我印象深刻:标准建议矿区照明系统全部采用太阳能,连员工宿舍的热水供应都要使用余热回收技术。

国内外评价标准的对比与启示

在研究加拿大“Towards Sustainable Mining”标准时,我发现他们更注重原住民权益保护。每个矿区都必须与当地原住民社区签订协议,定期进行环境影响评估。这种对文化传承的重视,确实值得我们借鉴。

澳大利亚的矿山复垦标准则强调生态系统的完整性。他们要求矿区关闭后,不仅要恢复植被,还要重建当地的生物群落。有个案例显示,某个矿区关闭五年后,当地的鸟类种类甚至比开采前还要丰富。

相比之下,欧洲的绿色矿山标准更关注全生命周期管理。从勘探阶段就开始考虑闭矿后的土地利用,这种前瞻性规划避免了后期治理的被动局面。这些国际经验告诉我们,绿色矿山建设需要更广阔的视野和更长远的规划。

成功案例:那些令人惊叹的绿色矿山实践

山西某煤矿的转型案例令人振奋。他们利用采空区建设了大型地下水库,不仅解决了矿井水处理难题,还为周边农田提供了灌溉水源。更妙的是,他们在废弃的排土场上建起了光伏发电站,实现了“板上发电、板下种植”的立体开发。

云南有个金属矿的做法很有创意。他们把选矿过程中产生的尾矿加工成环保砖,既解决了固体废弃物堆放问题,又创造了新的收入来源。现在这种尾矿砖在当地建筑市场很受欢迎,供不应求。

最让我感动的是内蒙古某个砂石矿的故事。矿区关闭后,他们没有简单地进行复垦,而是与当地牧民合作,把矿区改造成了优质牧场。曾经的采矿伤痕,如今成了牛羊成群的草原。这种转型不仅恢复了生态,更延续了当地的游牧文化。

这些实践案例证明,绿色矿山建设不是负担,而是机遇。它推动着矿业企业不断创新,在环境保护中寻找新的发展空间。当矿山真正融入自然,成为生态系统的一部分时,采矿这个古老行业就焕发出了全新的生命力。

站在矿区的高处眺望,那些曾经裸露的岩层已被成片的绿意覆盖。但我知道,这只是一个开始。绿色矿山评价标准正在经历深刻的变革,而我也在这条路上找到了属于自己的使命。

评价标准的发展趋势与挑战

未来的评价标准正在向数字化、智能化方向演进。我注意到最新修订的草案中增加了“数字孪生矿区”的评分项,要求企业建立完整的矿区三维模型,实时监测生态环境变化。这种动态评价机制可能彻底改变我们管理矿区的方式。

碳足迹核算将成为下一个重点。目前的标准对碳排放还没有硬性要求,但明年就要加入碳中和时间表的考核。有个矿场负责人告诉我,他们已经开始测算从开采到运输的全链条碳排放,这比单纯控制粉尘排放复杂得多。

生物多样性保护的标准正在提高。以前只要复垦绿化就行,现在要求详细记录矿区内的动植物种类变化。我参与的一个项目甚至引入了生态学家团队,他们要确保矿区关闭后能形成完整的食物链。

挑战同样不容忽视。中小型矿山往往缺乏足够资金投入环保技术,标准化设备更新换代的速度也跟不上标准提升的节奏。记得有家民营矿企的总经理坦言,他们最发愁的不是开采成本,而是环保投入的持续增加。

我在绿色矿山建设中的实践与思考

三年前,我开始协助几个矿区进行绿色转型。最让我有成就感的是帮助一个老矿区设计循环水系统。我们把选矿废水经过六级处理后,不仅实现了零排放,还能回收有价值的金属元素。现在这个系统每天可以节约5000吨新鲜用水。

在参与标准修订的过程中,我坚持要加入“社区共治”条款。矿区不能关起门来搞环保,必须让当地居民成为监督者。有个案例很说明问题:某矿区邀请村民组成环保监督小组,定期检查污染防治设施运行情况。这种开放态度反而赢得了更多理解和支持。

我逐渐意识到,绿色矿山的核心不是技术堆砌,而是理念转变。曾经有个矿长对我说:“现在我们开会先讨论环保,再谈生产指标。”这种排序的变化,可能比任何先进设备都来得重要。

携手共建:推动绿色矿山评价标准的普及

上个月,我发起了一个“绿色矿山开放日”活动。邀请周边社区的居民、学生走进矿区,亲眼看看现代化矿山的环保实践。有个高中生参观后说:“原来矿山也可以这么美。”这种认知的改变,需要千万次这样的面对面交流。

我正在推动建立行业内的经验分享平台。让做得好的企业把成功案例标准化、模块化,特别是那些投入不大但效果显著的小创新。比如某个矿场用废旧轮胎制作挡土墙,既环保又节约成本,这种实用经验值得推广。

与科研机构的合作也很关键。我们最近联合开发了一套简易的矿区生态监测工具包,成本只有专业设备的十分之一,但能满足基本监测需求。这特别适合资金有限的小型矿山。

我始终相信,绿色矿山建设不是选择题,而是必答题。当越来越多的企业主动采用更高标准,当周边社区真正从矿山发展中受益,这条绿色之路就会越走越宽。也许有一天,人们提到矿山时,首先想到的不是灰蒙蒙的矿区,而是人与自然和谐共生的典范。