1.1 智能采矿人工智能的基本概念与定义

智能采矿人工智能是将人工智能技术应用于矿山开采全过程的系统性解决方案。它通过机器学习、计算机视觉、自然语言处理等AI技术,让采矿设备具备感知、决策和执行能力。这不是简单地把计算机搬进矿井,而是创造了一个能够自主优化的智能生态系统。

想象一下,矿山的每台设备都像有了自己的“大脑”。钻探机知道哪里的矿石品位最高,运输车能自动选择最优路径,监控系统能提前发现岩层异常。这种智能化转型正在重新定义采矿行业的运作模式。

我记得参观过一个铜矿,工程师指着监控屏幕说:“现在系统能自己判断设备状态,就像有个经验丰富的老矿工在值班。”这种从“人控”到“智控”的转变,正是智能采矿人工智能的核心价值。

1.2 智能采矿人工智能的发展历程与现状

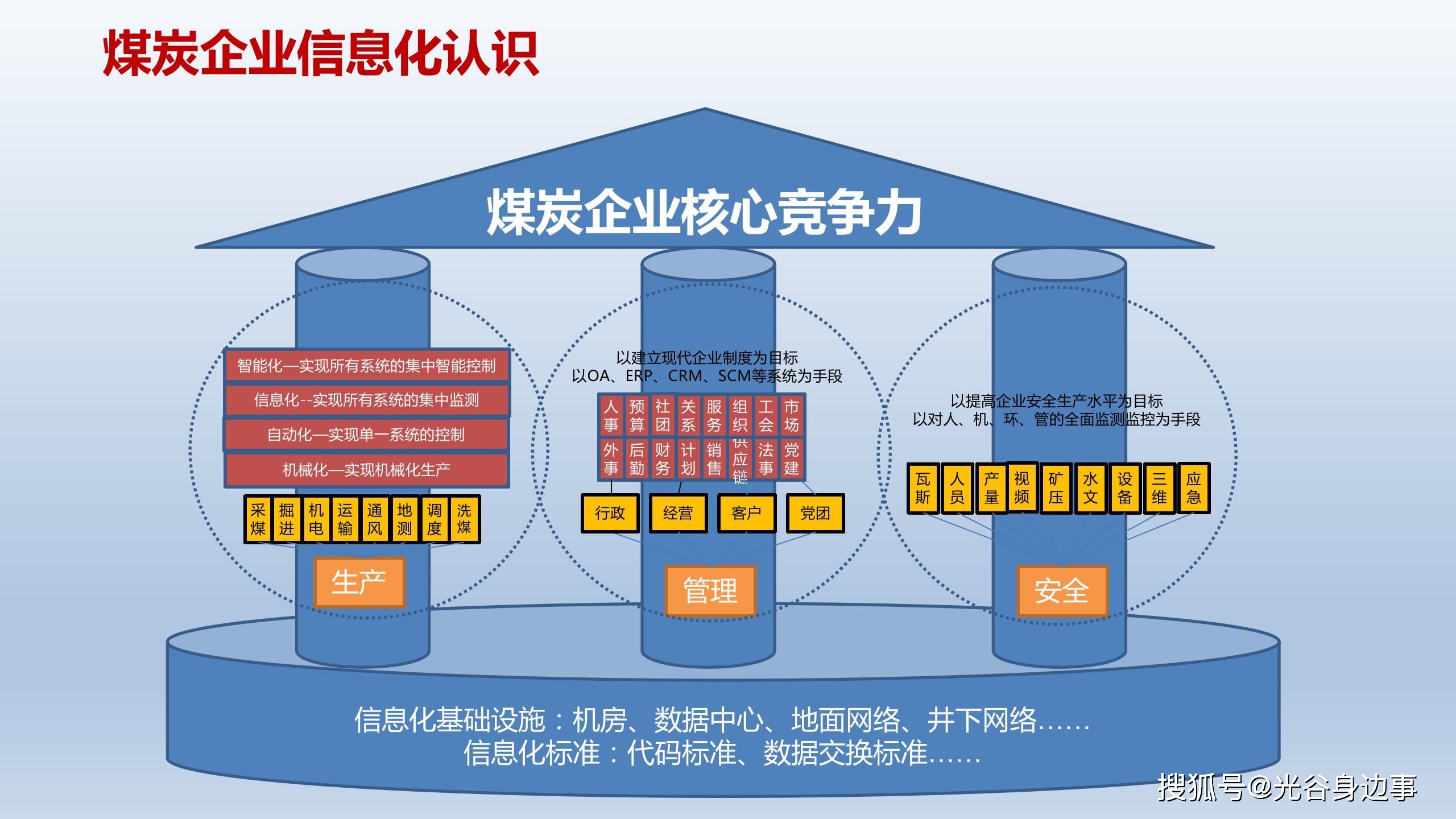

采矿业的智能化进程经历了从机械化到自动化,再到智能化的演进。上世纪90年代,远程遥控设备开始出现;2000年后,自动化系统逐渐普及;而最近五年,真正的人工智能应用才在矿山落地生根。

目前全球领先的矿业公司都在积极推进智能化转型。澳大利亚的力拓集团已经实现了部分矿区的全自动化运营,他们的自动运输卡车累计行驶里程超过了普通卡车司机一辈子的驾驶距离。智利的铜矿使用AI系统进行矿石品位预测,准确率比人工判断高出30%以上。

国内的情况也令人振奋。山西的某个煤矿引入智能巡检机器人后,井下安全检查效率提升了五倍。这些变化不是突然发生的,而是技术积累到一定程度的必然结果。

1.3 智能采矿人工智能的核心技术框架

智能采矿人工智能的技术架构可以看作三个层次的有机结合。最底层是感知层,包括各种传感器、摄像头和物联网设备,负责收集矿山环境数据。中间是决策层,运用机器学习算法分析数据并做出判断。最上层是执行层,通过自动化设备将决策转化为实际行动。

具体来说,计算机视觉技术让监控系统能识别人员不安全行为;预测性维护算法可以提前两周预判设备故障;路径规划优化让运输效率提升20%以上。这些技术不是孤立存在,而是相互协同的完整体系。

有意思的是,不同矿山的智能化路径各有特色。金属矿侧重品位分析和爆破优化,煤矿更关注安全监控和瓦斯预警。这种差异化应用恰恰体现了智能采矿人工智能的灵活性和实用性。

2.1 矿山自动化开采系统应用

在智利北部的露天铜矿,你会看到这样的场景:巨大的电铲自动识别矿岩分界线,无人驾驶的运输卡车排成整齐队列穿梭往返。这些设备通过5G网络实时通信,整个开采过程几乎不需要人工干预。这套系统让该矿区的生产效率提升了40%,同时将人工成本降低了60%。

我了解到一个特别有意思的案例。某铁矿引入了智能钻爆系统,无人机先进行三维测绘,AI算法根据岩层数据自动设计钻孔方案。爆破效果预测准确率达到了92%,矿石破碎粒度更加均匀。矿场经理告诉我:“过去老师傅靠经验,现在系统靠数据。但有趣的是,最好的效果往往出现在老师傅的经验和AI的建议找到平衡点时。”

自动化开采不仅仅是设备的更新换代。它改变了整个作业流程的组织方式。夜班作业不再受限于照明条件,危险区域可以完全实现无人化操作。这种转变让矿工从体力劳动者变成了系统管理者。

2.2 智能设备监控与故障预测

加拿大一家镍矿的经历很能说明问题。他们的破碎机突然出现异常振动,传统检测方法认为设备还能继续运行。但AI系统根据历史数据和实时监测,预测主轴轴承将在96小时内失效。维修团队及时介入,避免了一次可能持续三天的停产事故。

现在的智能监控系统能做到的事情超出想象。振动传感器、温度探头、声音采集装置构成了一张无形的监测网。机器学习模型从海量数据中寻找设备健康的蛛丝马迹。就像给每台设备配了一位从不休息的“医生”,时刻关注着它们的“身体状况”。

实际应用中,预测性维护的效果往往令人惊喜。某煤矿的通风机在AI建议下提前更换了叶片,不仅避免了故障停产,还因为新叶片的效率更高,每年节省了15万千瓦时的电力消耗。这种双重收益在传统维护模式下很难实现。

2.3 矿山环境监测与安全管理

走进现代矿山的调度中心,你会看到大屏幕上实时显示着瓦斯浓度、粉尘指标、地层压力等数十种环境参数。AI系统不断分析这些数据,一旦发现异常趋势立即预警。去年在陕西某煤矿,系统提前30分钟预测到采空区顶板来压,及时撤出了工作面人员。

安全管理的智能化还体现在细节处。计算机视觉系统能识别工人是否佩戴安全装备,行为分析算法可以预警疲劳作业。有个矿工告诉我:“刚开始觉得被监控很不自在,直到有次系统提醒我安全帽佩戴不规范,才发现自己确实疏忽了。”

环境监测的范围还在不断扩大。无人机定期航拍矿区,AI对比图像变化监测边坡稳定性。地下水传感器网络实时追踪水质变化。这些应用让矿山环境管理从被动响应转向主动预防。

2.4 智能调度与资源优化配置

想象一下矿山调度系统的“大脑”如何工作。它要同时考虑矿石品位、设备状态、能源价格、天气条件等上百个变量,然后做出最优决策。在澳大利亚的一个铁矿,智能调度系统让每吨矿石的运输成本降低了18%,设备利用率提高了25%。

资源优化不仅关乎效率,还直接影响经济效益。某金矿使用AI进行配矿优化,通过精确控制不同品位矿石的混合比例,使选矿回收率提高了3.2个百分点。这个数字听起来不大,但考虑到处理量,每年能多产出价值数千万元的黄金。

调度系统的智能化还带来了意想不到的好处。由于运输路线得到优化,某矿山的柴油消耗量显著下降,碳排放减少了15%。这种环境效益在传统的成本核算中经常被忽略,但现在越来越受到重视。

3.1 安全生产风险识别与预警

矿道深处的传感器网络如同矿山的“神经系统”。它们持续采集着瓦斯浓度、顶板压力、通风流量等关键数据。AI算法在这些数据流中寻找异常模式,就像经验丰富的老矿工能听出岩石的“呼吸声”。南非一座铂金矿的经历很说明问题——系统在凌晨3点检测到一氧化碳浓度异常上升,自动启动了应急通风并发出撤离警报。事后调查发现,这是一处废弃巷道发生了缓慢自燃。

我认识一位安全工程师,他告诉我一个细节。过去他们主要依赖定期安全检查和工人报告,现在AI系统能发现人眼难以察觉的渐变风险。“上周系统提示某个区域的微震频率出现变化,我们立即加固了支护。要是在以前,这种细微变化可能就被忽略了。”

风险预警的准确性还在不断提升。通过融合地质数据、设备运行状态和人员位置信息,现代预警系统能给出分区域、分级别的风险评估。不同风险等级对应不同的处置方案,这种精细化管控让安全管理更加有的放矢。

3.2 作业效率优化与产能提升

在蒙古的一座露天煤矿,你会看到有趣的现象:运输卡车的行驶路线不再是固定不变的。AI调度系统根据实时矿坑地形、设备性能和矿石品位,动态优化每辆车的装载点和卸料点。这套系统让单台设备的日均运量提升了28%,而燃油消耗反而下降了12%。

效率提升往往来自细节的改进。某铜矿的破碎机通过AI调整转速和给料量,使处理能力提高15%的同时,衬板磨损寿命延长了40%。矿长开玩笑说:“这就像找到了既跑得快又省油的驾驶方式。”

产能提升不只是单个环节的优化。从钻孔、爆破到运输、破碎,整个生产链的协同优化能产生倍增效应。我记得参观过一个智能化矿山,他们的生产系统能够根据市场需求实时调整生产计划。当铜价上涨时,系统会自动优先处理高品位矿段,这种灵活性在传统矿山很难实现。

3.3 能源消耗与成本控制

矿山是能源消耗大户,电力和柴油成本能占到总成本的30%以上。现在,AI正在改变这种状况。智利某铜矿的通风系统安装了智能控制器,它根据井下作业人数、设备运行情况和外部气温,自动调节风机转速。这个看似简单的改进,每年节省的电费就超过200万美元。

成本控制需要全局视角。某铁矿的泵送系统通过AI优化运行参数,在电价低谷时段加大排水量,高峰时段减少作业。这种基于时间电价的智能调度,让电力成本降低了22%。财务主管告诉我:“AI帮我们找到了隐藏的成本优化空间。”

材料消耗也是成本控制的重要环节。爆破材料的精确计算、设备零部件的预测性更换、运输轮胎的磨损监控——这些细节的优化累积起来就是可观的效益。有矿山统计过,通过AI实现的精细化管控,让他们的运营成本比行业平均水平低了18%。

3.4 应急响应与事故处理

当真的发生紧急情况时,每一秒都至关重要。现代矿山的应急响应系统能够自动触发一系列动作:精确定位所有人员位置、启动最近的安全避险设施、调整通风系统控制灾害蔓延。在加拿大的一次矿井火灾演练中,这套系统帮助人员在8分钟内全部撤离到安全区域,比传统方式快了一倍多。

事故处理的智能化还体现在后续分析上。AI会记录事故全过程的数据,帮助安全专家还原事件链。某矿山水灾事故后,系统分析指出几个关键的时间节点——如果能在某个预警信号出现时立即采取措施,事故规模可以减小70%。这种深度分析为改进应急预案提供了宝贵依据。

应急演练也因为AI变得更加有效。虚拟现实技术结合智能算法,可以模拟各种事故场景,让矿工在安全环境中积累应对经验。参加过这种培训的矿工说:“在VR里经历一次冒顶事故,比听十次安全课都印象深刻。”

4.1 未来技术发展方向

矿山深处,自主钻探机器人正在学习识别岩层纹理的细微差异。它们不再只是执行预设指令,而是能够根据实时地质条件调整钻进参数。这种自适应能力代表了智能采矿的下一个发展方向——从自动化走向真正的智能化。

边缘计算与5G技术的融合正在改变数据传输方式。在澳大利亚的一个试验矿区,我看到设备直接在矿坑边缘处理大部分数据,只有关键信息才上传到云端。这种架构大幅降低了通信延迟,让设备响应速度提升到毫秒级。现场工程师打了个比方:“就像给每台设备都配了个随身参谋,不用事事请示总部。”

数字孪生技术开始从设计阶段延伸到运营全周期。矿山管理者可以在虚拟空间中测试不同的开采方案,预测设备寿命,甚至模拟极端天气对生产的影响。这种“先试后采”的模式,可能彻底改变矿山运营的决策方式。

4.2 行业应用前景展望

未来十年,我们可能会看到“无人矿山”从概念走向常态。不仅仅是单个环节的自动化,而是整个生产链条的自主协同。从地质勘探、开采规划到矿石处理和尾矿管理,AI将贯穿矿业全生命周期。

资源回收率有望实现质的飞跃。通过高精度传感器和机器学习算法,矿山能够识别并分离传统方法难以处理的低品位矿石。我记得与一位资深地质学家的对话,他说:“我们过去丢弃的‘废石’,现在可能变成新的资源。AI让矿山的寿命延长了,这对可持续发展意义重大。”

个性化采矿或许不再是天方夜谭。根据下游冶炼厂的具体需求,AI系统可以实时调整开采方案,生产出“定制化”的矿石产品。这种从批量生产到精准供应的转变,将重塑整个矿业价值链。

4.3 面临的技术与管理挑战

数据质量仍然是最大的技术瓶颈。矿山环境恶劣,传感器容易损坏,采集的数据往往存在噪声和缺失。某铁矿的数字化主管告诉我一个尴尬的情况:“我们投入大量资源部署了监测系统,结果发现30%的数据不可用。AI再聪明,也难为无米之炊。”

人才结构的转型压力不容小觑。传统矿工需要掌握数字技能,而IT专家又要理解矿业知识。这种跨界融合说起来容易,做起来难。我在参加行业会议时注意到,很多矿山都在为找不到合适的“矿业数据科学家”而发愁。

系统集成的复杂性经常被低估。不同厂商的设备、各种时期的系统、异构的数据格式——把这些整合成一个智能整体,就像要把几十种方言统一成标准语言。某大型矿业集团的CIO坦言:“我们花在系统集成上的时间,比开发新功能还要多。”

4.4 政策支持与标准化建设

标准化是行业发展的基石。如果没有统一的数据接口和通信协议,智能设备之间就无法有效“对话”。国际矿业协会正在推动建立全球统一的智能矿山标准框架,这就像为全世界的矿山制定通用的“交通规则”。

政策扶持需要更加精准。单纯的资金补贴可能催生“为了智能而智能”的项目。更好的方式是建立示范矿区,让成功案例说话。智利政府在这方面做得不错,他们选择几个代表性矿山进行重点支持,形成的经验再向全国推广。

数据安全与隐私保护必须前置考虑。矿山的生产数据涉及商业机密,人员定位信息关乎个人隐私。制定合理的数据治理规则,既要保障创新空间,又要守住安全底线。这个平衡点的把握,需要政府、企业和技术提供商共同探索。