矿山开采曾给人留下尘土飞扬、山体裸露的刻板印象。那些年开车经过矿区,总能看到被削平的山头和灰蒙蒙的天空。如今政策导向正在彻底改变这种状况,绿色矿山建设成为矿业发展的必由之路。

政策出台背景与战略意义

矿产资源开发与生态环境保护长期处于微妙平衡状态。记得某次调研中,当地居民指着因采矿而干涸的河流叹息,这种场景促使决策者重新思考矿业发展模式。

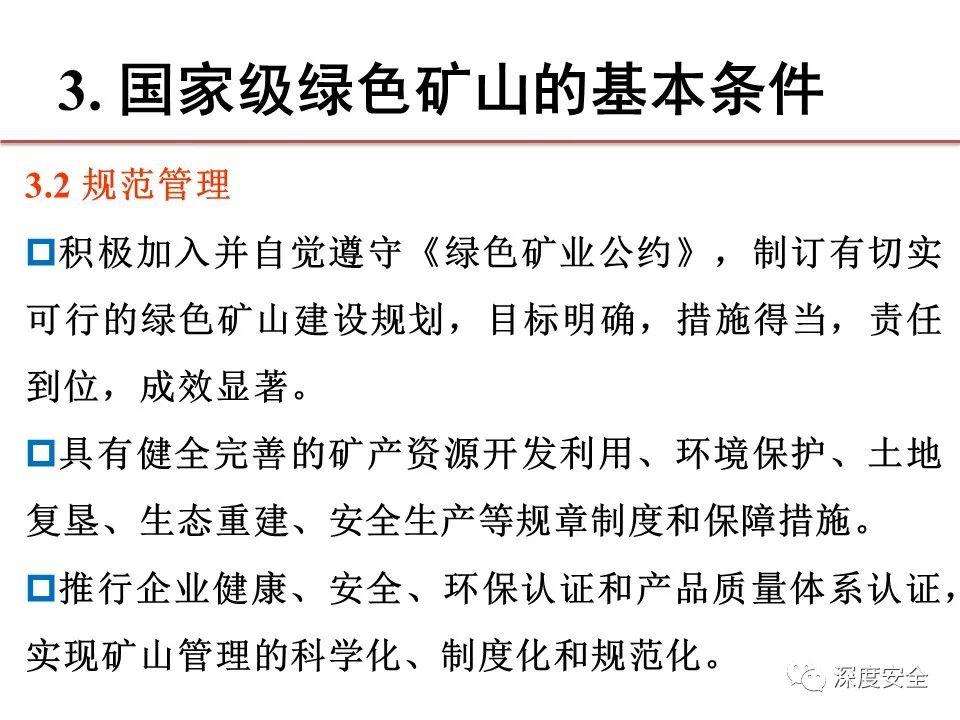

从宏观层面看,绿色矿山政策呼应了生态文明建设的国家战略。这不是简单的环保要求,而是关乎整个行业可持续发展的系统性工程。政策制定者意识到,传统粗放式开采不仅破坏生态环境,最终也会制约矿业自身发展。

国际上,负责任采矿倡议和ESG投资理念的兴起,倒逼国内矿业必须转型升级。我曾接触过几家矿业企业,他们最初对绿色转型抱有疑虑,但实施后发现,环境改善反而带来了经济效益的提升。

绿色矿山建设的基本内涵

绿色矿山建设远不止种树复绿那么简单。它涵盖从勘探、开采到闭坑的全生命周期管理,要求企业在各个环节都贯彻绿色发展理念。

矿区环境生态化是基础要求。包括采取有效措施控制粉尘、噪音和水污染,这点在北方干旱地区尤其重要。去年参观的一个示范矿山,通过喷雾降尘和密闭运输,完全改变了人们对矿山脏乱的传统认知。

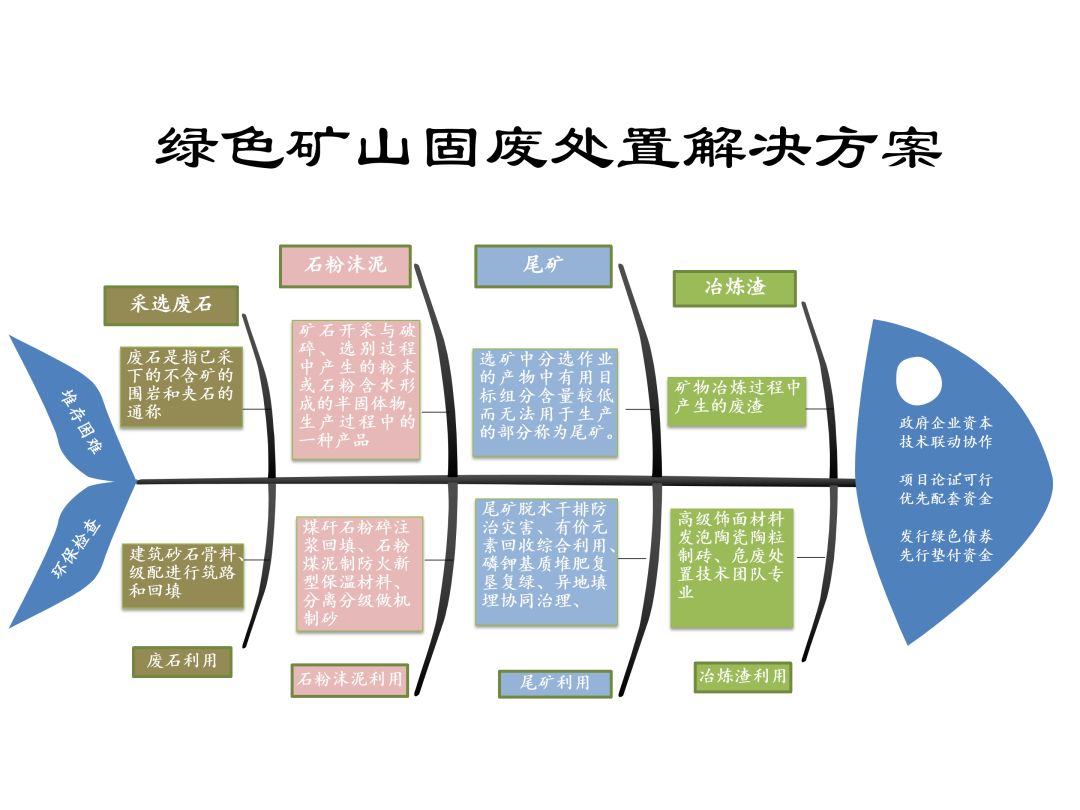

资源利用高效化是核心目标。采用先进技术和装备提高资源回收率,减少废弃物排放。有个铜矿企业通过改进选矿工艺,使回收率提升了五个百分点,每年多创造价值数千万元。

社区关系和谐化往往被忽视。建立与当地社区的定期沟通机制,共享发展成果,这些细节决定绿色矿山建设的成败。

政策实施的关键指标体系

绿色矿山评价不是模糊的概念,而是通过具体指标来衡量的。这些指标就像体检报告,全面反映矿山的“健康”状况。

环境管理指标包括废水处理率、固废综合利用率、土地复垦率等硬性要求。以土地复垦为例,政策要求闭坑后必须恢复土地功能,这个指标直接关系到矿区可持续发展。

资源消耗指标衡量单位产出的能耗、水耗和材料消耗。通过横向比较,企业可以清楚看到自己在行业中的位置,找到改进空间。

社区满意度指标引入第三方评估,确保矿山建设真正惠及当地群众。这个指标的设计很见功力,既不能流于形式,又要真实反映社情民意。

这些指标构成完整的评价体系,引导企业从被动合规转向主动创新。有个金矿企业甚至组建了专门的绿色矿山建设团队,将指标要求分解到各个生产环节。

绿色矿山政策正在重塑整个矿业的发展轨迹。它不仅是环境保护的要求,更是行业转型升级的重要契机。理解政策核心要义,把握实施关键,企业就能在新时代的矿业发展中占据先机。

站在矿区边缘眺望,那些正在实施绿色改造的矿山呈现出截然不同的景象。不再是记忆中光秃秃的山体,而是层层梯田式的复垦区,配套的除尘设施在阳光下闪烁。这种转变背后,是企业对绿色矿山政策的深度理解和切实执行。

政策对企业经营的影响分析

最初接触绿色矿山政策时,许多企业管理者都担心成本压力。但实际运行下来,情况往往比预期乐观。去年走访的一家铁矿企业,在完成绿色改造后,不仅通过了环保验收,还意外获得了地方政府的税收优惠。

从财务角度看,绿色转型确实需要前期投入。除尘设备、污水处理系统、复垦工程这些都需要真金白银。但长期来看,资源利用效率的提升能带来可观回报。那家铁矿通过循环用水系统,每年节省的水费就接近投入的三分之一。

市场准入门槛正在提高。没有绿色矿山资质的企业,在新矿权申请、融资贷款方面都会遇到障碍。有个中型煤矿就曾因为环保不达标,错失了一个重要的合作项目。这件事在业内引起不小震动,让大家意识到绿色建设不是可选项,而是生存线。

人才吸引力也在发生变化。年轻的工程师更愿意加入环境友好的现代化矿山。这可能是很多企业管理者始料未及的额外收益。

绿色矿山建设实施路径

实施绿色矿山建设就像医生开处方,需要先诊断再治疗。建议企业从现状评估开始,组织专业团队对标政策要求,找出差距和短板。

技术改造要分步实施。可以先从见效快的项目入手,比如粉尘治理。有个铜矿企业就是从安装喷雾降尘系统起步,三个月内就看到了明显改善。这种快速见效的项目能增强团队信心,为后续更复杂的工程打好基础。

生态修复需要科学规划。不是简单种树就行,要考虑植被的适生性和生态功能。西北地区的一个煤矿在复垦时选择了耐旱的沙棘,既保持了水土,还能产生经济效益。这种因地制宜的做法值得借鉴。

数字化管理平台的建设很关键。通过传感器实时监测能耗、排放数据,让管理决策更有依据。我们参观的一个示范矿山,中控室的大屏上实时显示着各项环境指标,管理人员可以随时掌握矿区生态状况。

政策合规与风险防范措施

合规管理要前置。最好在项目规划设计阶段就引入环保专家,避免建成后再改造的被动局面。认识的一位矿山总工说,他们现在每个新项目都要经过环保可行性论证,这已经成为标准流程。

建立内部监测体系很重要。除了政府要求的常规监测,企业应该建立更严格的内部控制标准。有家大型金矿甚至设置了专门的环保巡检岗,每天检查各项设施的运行状态。

应急预案不能停留在纸上。要定期组织演练,确保在突发环境事件时能快速响应。去年某矿区突降暴雨,由于预案完善、演练充分,成功避免了尾矿库溢流事故。

与监管部门的沟通要保持顺畅。主动报告整改进展,邀请现场指导,这种开放态度往往能获得更多理解和支持。相反,遮遮掩掩只会增加监管风险。

政策在持续完善,企业需要建立动态跟踪机制。指定专人关注政策变化,及时调整内部管理要求。这个看似简单的工作,却能帮助企业始终走在合规的前列。

绿色矿山建设是一场马拉松,不是百米冲刺。它需要企业转变观念,把绿色发展真正融入日常运营的每个环节。那些早行动、早布局的企业,已经在这场转型中赢得了先机。