矿工们不再需要深入地下数百米,在昏暗的巷道里操作设备。他们现在可以坐在明亮舒适的控制中心,通过高清屏幕实时监控矿山作业。这种转变正悄然改变着整个矿业的面貌。

什么是智能采矿远程控制

想象一下操作一台巨型挖掘机,就像玩电子游戏一样轻松。智能采矿远程控制就是这样一套系统,它让操作人员远离危险的工作面,在安全区域通过计算机界面操控矿山设备。

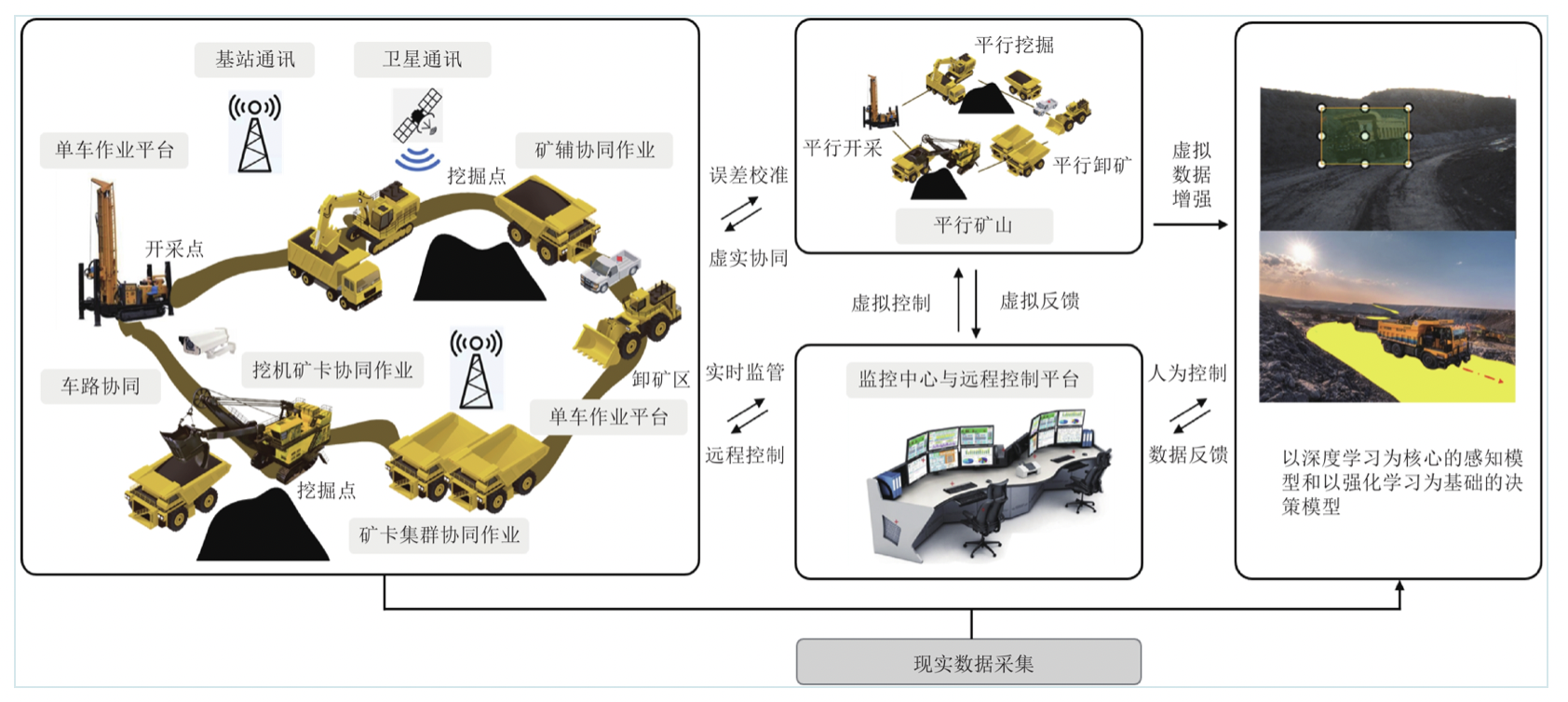

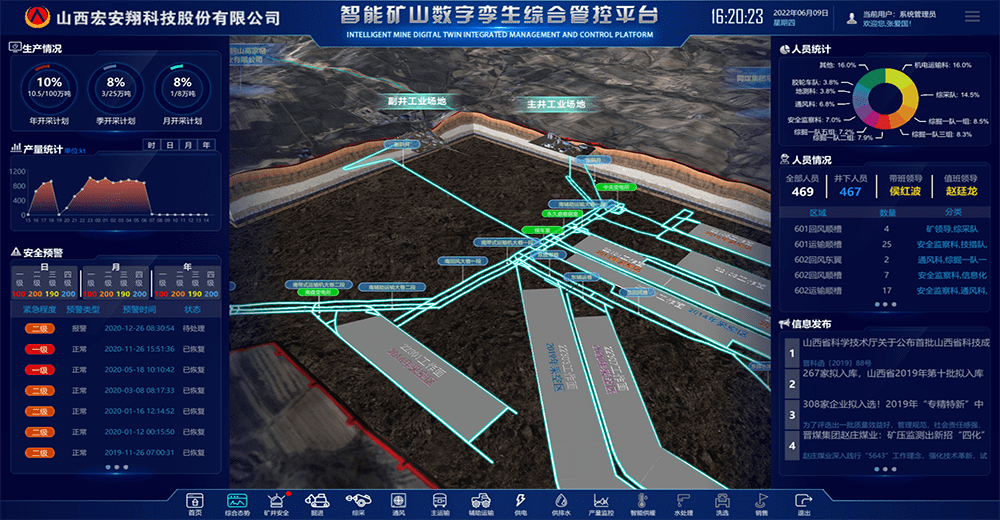

这套系统整合了传感器网络、高速通信和智能控制技术。设备上的摄像头、雷达、温度传感器不间断地收集数据,通过专用网络传输到控制中心。操作员面前的屏幕上显示着三维矿山模型,设备状态一目了然。

我记得参观过一个现代化煤矿的控制中心。那里的工程师穿着整洁的制服,在空调房间里监控着几公里外的采煤机。与传统矿工满脸煤灰的形象形成鲜明对比,这种工作环境的改善令人印象深刻。

传统采矿与现代智能采矿的对比

传统采矿现场总是伴随着巨大噪音和粉尘。工人们需要长时间在恶劣环境下工作,面临着塌方、瓦斯爆炸等风险。设备操作完全依赖现场人员的经验和直觉判断。

现代智能采矿则呈现出完全不同景象。关键设备都安装了智能控制系统,能够自动执行重复性任务。操作员的主要职责变成监控系统运行状态,处理异常情况。工作重点从体力劳动转向了脑力劳动。

这种转变带来的好处显而易见。矿工的安全得到更好保障,生产效率也获得提升。设备运行数据被完整记录,为优化作业流程提供了依据。

智能采矿远程控制的发展历程

二十年前,远程控制还只是实验室里的概念。最早的尝试是在加拿大某个镍矿,他们尝试用有线方式控制井下设备。信号延迟和设备可靠性问题让这个项目充满挑战。

随着无线通信技术进步,特别是4G网络普及,远程控制开始走向实用阶段。澳大利亚的铁矿企业率先大规模部署远程操控系统,他们的成功经验很快被全球矿业公司学习借鉴。

五年前,5G技术商用为智能采矿注入新动力。低延迟、高带宽的特性让实时高清视频传输成为可能。结合边缘计算和人工智能算法,系统能够自动识别潜在风险,提前预警。

这个发展过程并非一帆风顺。早期系统经常出现信号中断、控制失灵问题。经过多年技术迭代,现在的系统已经相当稳定可靠。看着这个行业从无到有的进步,确实让人感叹技术创新的力量。

坐在控制中心的操作员轻轻推动操纵杆,几公里外的巨型矿卡就精准地完成转向。这种看似简单的操作背后,是一整套精密技术的完美配合。

远程操控系统与设备

矿用设备经过特殊改装才能实现远程控制。驾驶室里的操纵杆、踏板被电信号传感器取代,每个动作都转化为数字指令。液压系统加装电液比例阀,让远程操控也能实现细腻的速度控制。

设备周身布满“眼睛”和“耳朵”。高清摄像头提供多角度视野,激光雷达构建出精确的三维环境模型。振动传感器时刻监测设备健康状态,温度传感器预警过热风险。这些感知元件共同组成设备的神经网络。

我曾见过一台远程控制的掘进机现场演示。操作员在控制中心通过VR设备获得沉浸式操作体验,设备前方的全景摄像头将实时画面传输回来。那种身临其境的感觉,让人几乎忘记设备远在数公里之外。

实时数据传输与处理

矿山环境对数据传输提出严苛要求。采煤机截割煤壁时产生的振动数据、通风系统的气流参数、设备运行状态信息,这些数据流如同矿山的生命体征,需要不间断地传输到控制中心。

边缘计算节点部署在矿井入口处。它们对原始数据进行初步筛选和压缩,只将有价值的信息上传到云端。这种分级处理方式既减轻了网络负担,又确保关键数据得到及时处理。

数据延迟在远程控制中是绝对不能容忍的。5毫秒的延迟可能就意味着设备撞上岩壁。系统采用多重数据校验机制,确保每个控制指令都能准确送达。看着屏幕上实时跳动的数据流,你能真切感受到技术带来的精准掌控。

人工智能与机器学习应用

深度学习算法正在改变传统的作业模式。通过分析海量的历史作业数据,AI能够自动优化设备运行参数。比如根据岩层硬度自动调整截割速度,根据煤质变化调节洗选流程。

异常检测模型默默守护着矿山安全。它们能识别出人眼难以察觉的细微变化——传送带轴承的异常振动、通风系统中微弱的有毒气体。这些早期预警为事故处理赢得宝贵时间。

设备维护也因AI变得更智能。系统通过分析发动机声音频谱、液压压力曲线,预测零部件剩余寿命。维修人员可以在故障发生前进行预防性维护,避免非计划停机带来的损失。

5G通信与物联网技术

矿井深处的5G基站构建起信息高速公路。它们需要克服巷道弯曲、设备遮挡带来的信号衰减问题。专门设计的防爆基站能在瓦斯环境中安全运行,为整个矿山提供无缝覆盖。

每个设备、每个传感器都获得独立IP地址,组成庞大的物联网。矿卡知道自己该去哪里装载,破碎机清楚自己处理了多少吨矿石。这些智能终端相互通信,协调完成生产任务。

低延迟特性让实时控制成为可能。操作员在控制中心的每个动作,几乎同步反映在远程设备上。这种即时响应消除了距离带来的操作隔阂,让远程控制变得和现场操作一样自然流畅。

想象一下,矿工们不再需要深入地下数百米,而是在明亮的控制中心里操作设备。这种转变带来的不仅仅是工作地点的改变,更是整个矿业生态的重塑。

显著提升作业安全性

矿工的生命安全始终是首要考量。传统矿井中,顶板坍塌、瓦斯爆炸、透水事故时刻威胁着作业人员。远程控制技术将操作人员转移到安全的地面环境,从根本上避免了这些风险。

我参观过一个采用远程控制的金属矿。控制中心里,大屏幕实时显示着井下设备的运行状态。操作员喝着咖啡,轻松操控着千米之下的采掘设备。这种场景与记忆中满身煤灰的矿工形象形成鲜明对比。

系统配备多重安全防护机制。紧急停机按钮遍布控制界面,设备自动避障功能时刻待命。环境监测传感器像忠实的哨兵,一旦发现异常立即启动应急预案。这种全方位的安全保障,让矿业真正告别了“高危行业”的标签。

大幅提高生产效率

传统采矿受限于人力作业节奏,设备利用率往往不足50%。远程控制实现24小时不间断作业,设备利用率轻松突破85%。操作员轮班制度让矿山永远保持活力,生产效率实现质的飞跃。

智能化调度系统优化生产流程。自卸卡车自动选择最优路径,破碎机根据来料量自动调节功率。这些智能决策减少了等待时间,消除了生产瓶颈。整个矿山像精密的钟表,每个齿轮都精准配合。

设备协同作业展现惊人效率。多台钻机同时钻孔,装载机与运输车无缝对接。人工操作时的配合误差被彻底消除,生产节奏变得更加紧凑有序。这种高效运作直接反映在产量报表的持续攀升上。

降低运营成本

人力成本在矿业运营中占据很大比重。远程控制减少井下作业人员数量,相应降低薪资支出和安全培训费用。一个控制中心可以管理多个作业面,实现人力资源的集约使用。

设备维护成本显著下降。远程监控提前发现潜在故障,避免小问题演变成大修。预防性维护计划替代了应急维修,备件库存得到优化。这些改变让设备生命周期成本降低约30%。

能耗管理更加精细。系统根据实际负荷自动调节设备功率,避免空载运行造成的能源浪费。优化后的生产流程减少物料转运次数,进一步压缩了燃料消耗。这些看似微小的改进,累积起来就是可观的成本节约。

改善工作环境与条件

控制中心的环境与井下天差地别。恒温恒湿的舒适空间,符合人体工学的操作座椅,完善的休息设施。矿工们告别了潮湿、嘈杂、充满粉尘的作业环境。

工作模式的改变带来生活质量的提升。矿工可以正常上下班,享受家庭生活。职业病发病率显著下降,工作满意度明显提高。这种转变让矿业能够吸引更多年轻人才。

专业技能得到更好发挥。操作员可以专注于核心任务,不再受体力劳动困扰。系统提供的实时数据和辅助决策工具,让他们的专业判断更加准确。这种工作环境的升级,实际上是对人才价值的重新定义。

在明亮的地面控制中心里,工程师轻点鼠标,千米之下的采煤机便开始有序作业。这不是科幻电影,而是现代矿山的日常场景。远程控制技术正在各个作业环节展现其独特价值。

地下矿井远程作业

深达数百米的地下巷道中,自动钻锚机正在完成支护作业。而它的操作者,却坐在距离作业面三公里外的控制室内。高清摄像头传回实时画面,传感器数据不断刷新,操作员仿佛亲临现场。

我了解到一个煤矿的智能化改造案例。他们在地下布置了数十个防爆摄像仪,每个重要设备都配备多角度监控。操作员说,现在下井就像“远程旅游”,通过屏幕就能看清每个角落。这种工作方式的改变,让老矿工们都感到惊讶。

远程掘进系统实现精准控制。操作员根据地质雷达数据调整截割轨迹,避免误触岩层。装岩机自动识别矿石与废石,提高矿石回收率。整个生产过程像在玩高级电子游戏,只是每个操作都关系着实际产量。

露天采矿智能控制

在广阔的露天矿场,无人驾驶矿卡组成运输编队。它们按照预定路线自动行驶,精准停靠在装载点和卸料点。控制中心的调度员只需监控运行状态,偶尔调整运输计划。

电铲远程操控展现惊人精度。操作员通过力反馈手柄,能感受到铲斗与物料的接触力度。 stereoscopic显示技术提供立体视觉,帮助判断装载量。这种沉浸式操作体验,让远程作业几乎达到现场操作的水平。

爆破作业实现远程精准控制。爆破工程师在安全距离外启动引爆程序,无人机实时监控爆破效果。这种作业方式不仅确保人员安全,还能通过数据分析优化爆破参数。矿山的生产节奏因此更加稳定可控。

设备维护与故障诊断

设备预警系统提前发现潜在问题。振动传感器监测轴承状态,温度传感器跟踪设备运行温度。当数据出现异常趋势,系统自动发出维护提醒。这种预测性维护避免了许多突发停机。

远程诊断缩短故障处理时间。设备制造商的技术专家可以通过网络接入系统,与现场工程师共同分析故障原因。高清视频通话让远程指导更加精准,复杂问题往往能在几小时内解决。

数字孪生技术提升维护效率。重要设备都有对应的虚拟模型,维护人员可以在数字空间测试维修方案。这种“先模拟后实操”的模式,大大提高了维修作业的成功率。设备使用寿命因此得到显著延长。

应急响应与安全管理

危险区域实现无人化巡检。防爆巡检机器人代替人工进入高风险区域,实时传回环境数据。当检测到瓦斯浓度超标或顶板异常,系统立即启动应急程序。

紧急撤离系统保障人员安全。一旦发生险情,远程控制的防护门自动关闭,防止灾害扩大。应急通风系统及时启动,为被困区域提供新鲜空气。这些自动化应急措施为救援争取宝贵时间。

安全管理平台整合各类风险数据。系统自动生成安全报告,标识出需要重点关注区域。管理人员可以通过移动终端随时查看安全状况,实现全天候风险监控。这种立体化的安全管理,让矿山安全水平达到新高度。

站在矿山智能化转型的十字路口,我们既看到技术带来的无限可能,也面临着落地实施的现实挑战。未来的矿山或许不再需要矿工深入地下,而是由一群技术专家在地面控制中心完成所有作业。这种转变正在悄然发生。

智能采矿远程控制的发展趋势

全矿区的无人化作业正在成为现实。从钻孔、爆破到运输、提升,整个生产链条都在向自动化演进。一些领先企业已经开始尝试建立“黑灯矿区”,整个生产过程无需人工干预。

记得参观过一个示范矿山,他们的目标是在三年内实现95%作业环节的无人化。项目经理告诉我,最难的不是技术本身,而是改变人们的工作习惯。老矿工需要适应屏幕操作,年轻工程师要理解矿山实际工况。

自主决策能力将成为核心竞争力。系统不仅能执行指令,还会根据实时数据调整作业方案。遇到地质变化时,智能钻探系统会自动修改钻孔参数;运输系统能根据设备状态优化调度方案。这种自适应能力让矿山运营更加智能高效。

数字孪生技术将覆盖全生命周期。从规划设计到生产运营,再到闭矿复垦,每个阶段都有对应的数字模型。管理人员可以在虚拟空间中测试各种方案,找到最优解。这种“先试后建”的模式大大降低了决策风险。

技术挑战与解决方案

通信可靠性仍是关键瓶颈。地下环境的信号衰减、设备干扰问题依然突出。某矿业公司在深部开采中就遇到过视频卡顿、控制延迟的困扰。他们最终采用5G+光纤的混合方案,在不同区域部署最适合的通信方式。

数据安全需要格外重视。远程控制系统一旦遭受网络攻击,可能引发严重事故。建议企业建立多层防护体系,包括物理隔离、数据加密、权限管理等措施。定期进行安全演练也很必要,确保应急响应机制有效。

系统集成复杂度不容小觑。新旧设备并存、多品牌系统互联是常见情况。选择开放架构的平台很重要,最好支持标准接口协议。分阶段实施改造计划,先试点后推广,能有效控制风险。

企业实施智能采矿的建议

制定清晰的转型路线图很重要。不是所有环节都要一步到位,可以从辅助作业开始,逐步向核心生产环节扩展。某中型矿山先实现了通风、排水系统的远程控制,积累了经验后再推进采掘装备的自动化改造。

重视现有员工的转型培训。老矿工熟悉现场工况,他们的经验对系统优化很有价值。提供系统的技能培训,帮助他们从设备操作者转变为系统管理者。这种“人机协同”的模式往往能取得更好效果。

选择靠谱的技术合作伙伴。市场上解决方案很多,但要找到真正懂矿山需求的供应商。建议实地考察成功案例,了解系统在实际生产中的表现。长期的技术支持和服务响应速度同样重要。

人才培养与技能提升

传统采矿专业需要融入新课程。自动化控制、数据分析、网络安全应该成为必修内容。一些矿业院校已经开始调整培养方案,让学生既懂采矿工艺,又掌握智能技术。

在职培训要注重实操性。理论授课结合模拟训练效果更好。我看到过某个培训中心搭建了完整的远程控制模拟系统,学员可以在接近真实的环境中进行操作练习。这种培训方式很受学员欢迎。

建立跨学科团队很有必要。采矿工程师、自动化专家、软件开发者需要紧密协作。定期组织技术交流,促进不同专业背景人员的相互理解。这种融合创新往往能催生更好的解决方案。

人才培养是个长期过程。企业需要制定持续的学习计划,帮助员工跟上技术发展步伐。技术证书认证、行业交流活动、内部技术竞赛都是不错的激励方式。毕竟,人才才是智能矿山最宝贵的资产。