矿山开采像一把双刃剑。它为社会发展提供资源支撑,却也在地下悄悄埋下隐患。那些因采矿活动诱发的地质灾害,正在成为矿区难以愈合的伤疤。

定义与分类

矿山地质灾害特指在矿产资源勘探、开采和选冶过程中,由于人为工程活动破坏地质环境平衡而引发的灾害现象。这类灾害往往具有突发性、连锁性和持续性特征。

记得去年参观过一座废弃铁矿区。当地居民描述暴雨后山坡突然开裂的场景,那种后怕至今萦绕在我心头。这类灾害确实需要被系统认知和科学应对。

从成因角度可划分为: - 岩土体变形灾害:包括地面塌陷、地裂缝、滑坡等 - 地下水位变异灾害:如矿井涌水、突水、水位下降 - 矿岩物理力学灾害:岩爆、煤与瓦斯突出等 - 矿区环境污染灾害:重金属污染、酸性废水等

主要类型与特征

地面塌陷在煤矿区尤为常见。地下煤层被采空后,上覆岩层失去支撑,就像被抽掉骨架的房子,逐渐弯曲、断裂,最终导致地表大面积下沉。这种塌陷过程可能持续数年,形成的塌陷坑有时能吞噬整片农田。

边坡失稳则多发生在露天矿区。过度开挖使山坡变陡,岩土体内部的应力平衡被打破。就像堆得太高的积木,稍遇降雨或震动就可能整体滑落。我曾见过一个案例,某石灰石矿的边坡滑坡掩埋了多台采矿设备。

尾矿库溃坝具有极强的破坏力。选矿后的废渣和废水混合物被储存在尾矿库中,一旦坝体失稳,高密度泥石流将奔腾而下,所经之处几乎不留生机。

矿井突水如同地下暗河决口。当采矿巷道意外揭穿含水层或老窖采空区,高压水流瞬间涌入井下,给矿工生命带来极大威胁。

这些灾害类型往往相互关联,形成灾害链。比如地面塌陷可能破坏地下含水层,进而引发更复杂的水文地质问题。

形成机理探析

矿山地质灾害的产生,本质上是人为干扰与地质环境相互作用的必然结果。

岩土体应力状态改变是核心诱因。地下采矿形成大量采空区,使周围岩体从三向受压变为双向或单向受力,就像抽掉支撑物的拱桥,稳定性大幅降低。

水文地质条件恶化同样关键。采矿活动常常破坏地下水循环系统,导致水位下降、水质污染。而排水降压又可能引起地面沉降,这种连锁反应在矿区非常普遍。

人为因素不容忽视。追求短期效益而忽视科学开采规划,防灾投入不足,监测预警缺失,都可能成为灾害的催化剂。合理的开采方式和及时的回填支护能显著降低风险。

从时间维度看,有些灾害在采矿期间立即显现,有些则要经过数年甚至数十年的累积才突然爆发。这种滞后性使得灾害预防变得尤为复杂。

当矿山地质灾害发生时,受影响的远不止采矿区域本身。那些塌陷的坑洞、滑落的山体、泄漏的废水,正在悄悄改变着周边的生态环境。这种改变往往需要数十年甚至更长时间才能修复。

对地表生态系统的破坏

矿山地质灾害最直观的影响就是改变地表形态。地面塌陷会形成深浅不一的洼地,破坏原有地形地貌。这些塌陷区在雨季积水成塘,旱季干涸龟裂,彻底改变了区域的水文循环。

植被覆盖是首当其冲的受害者。滑坡和崩塌直接摧毁地表植物,而地面沉降则通过改变地下水位间接影响植物生长。记得考察过一个煤矿塌陷区,原本茂密的林地变成了斑驳的荒草地,那种生态退化的景象令人印象深刻。

土壤侵蚀问题在灾害后尤为突出。失去植被保护的表土在风雨侵蚀下大量流失,土壤肥力急剧下降。这种退化可能需要数百年才能自然恢复。

地表生态系统的破坏还会引发连锁反应。植被减少导致水土保持能力下降,进而加剧地质灾害风险,形成恶性循环。

对水体和土壤的污染影响

矿山地质灾害往往伴随着严重的污染问题。尾矿库溃坝时,含有重金属的尾矿浆会直接进入河流水系。这些污染物随水流扩散,影响范围可能远超矿区边界。

酸性矿山排水是个棘手的问题。当硫化物矿物暴露在空气和水中,会生成硫酸并溶解重金属离子。这种酸性废水能持续数十年,不断污染着周边水体和土壤。

土壤污染具有隐蔽性和持久性。重金属元素在土壤中积累,通过食物链传递,最终影响人体健康。某锌矿区的案例显示,即使停产多年,当地农产品中的重金属含量仍然超标。

地下水污染更难以治理。污染物通过裂缝和孔隙渗入含水层,在地下缓慢迁移。这种污染往往在发现时已经扩散到很大范围,治理成本极高。

对生物多样性的威胁

生物栖息地的破碎化是首要威胁。地面塌陷和滑坡改变了地形,将连续的生态系统分割成孤立的斑块。这种生境破碎化阻碍了物种的迁徙和交流。

水污染直接危害水生生物。酸性废水和重金属能使河流中的鱼类、底栖生物大量死亡,破坏整个水生食物链。某些对水质敏感的物种可能从此在区域内消失。

土壤污染影响陆地生物。植物吸收重金属后生长受阻,食草动物通过取食这些植物积累毒素,食物链顶端的捕食者受害最为严重。

生物群落结构发生改变。耐污染的物种逐渐占据优势,而珍稀特有物种往往最先消失。这种生物多样性的丧失通常是不可逆的。

长期生态恢复的挑战

生态恢复需要漫长时间。自然恢复一个受损的矿区生态系统可能需要数百年,即使采用人工干预,完全恢复也需要数十年。这种时间跨度远超一般工程项目的寿命。

恢复成本往往超出预期。不仅要治理可见的地质灾害,还要处理看不见的污染问题。土壤改良、水体净化、植被重建都需要持续投入大量资金。

生态系统功能的恢复最为困难。即使植被覆盖率得到提高,生态系统的物质循环、能量流动等功能可能仍无法恢复到原有水平。这种功能缺失会影响整个区域的生态安全。

社会参与和持续管理是关键。生态恢复不是一劳永逸的工程,需要建立长效管理机制。周边社区的参与和支持对恢复工作的成功至关重要。

面对这些挑战,我们需要更深入地理解生态系统的恢复规律,采取更科学的修复技术,才能让受损的生态环境重获生机。

站在矿区边缘眺望那些裸露的岩层和堆积的废石,你可能会想:这些潜在的地质灾害真的无法避免吗?实际上,通过科学规划和系统防控,大多数矿山地质灾害都是可以预防的。关键在于将被动应对转变为主动预防。

监测预警体系建设

现代监测技术让矿山地质状况变得透明。高精度GPS和遥感技术能够捕捉到毫米级的地表位移,就像给矿山装上了“CT扫描仪”。这些数据实时传输到监控中心,任何异常变化都逃不过系统的眼睛。

地下监测同样重要。安装在钻孔中的倾斜仪和应力计持续记录着岩体内部的变化。记得参观过一个金属矿,他们的监测系统甚至在滑坡发生前72小时就发出了预警,为人员撤离赢得了宝贵时间。

智能预警平台是监测数据的“大脑”。它通过算法分析各类监测数据,自动评估风险等级。当多个指标同时出现异常时,系统会立即向管理人员发送警报,实现从数据采集到决策支持的完整闭环。

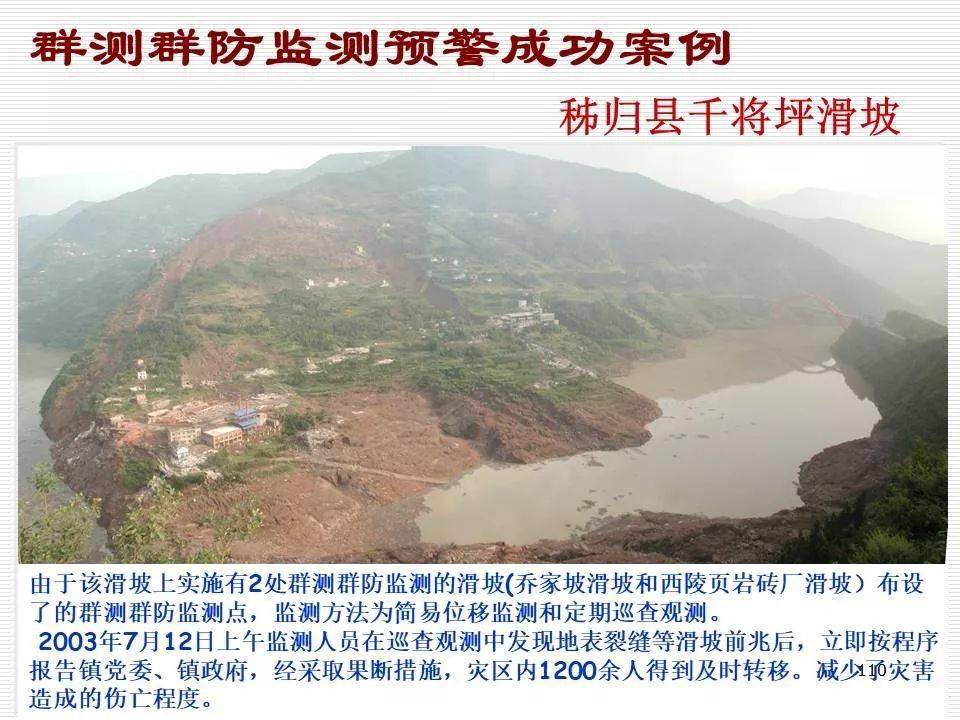

群测群防机制弥补了技术监测的盲区。矿区工作人员和周边居民经过培训后,能够识别地质灾害的前兆现象。这种“人防+技防”的模式大大提升了预警的可靠性。

工程治理技术措施

边坡加固是预防滑坡的关键。抗滑桩、挡土墙、锚索支护这些工程措施,就像给不稳定的山体穿上“防护甲”。根据岩体特性和坡度设计的支护体系,能够有效提高边坡稳定性。

地下采空区处理需要特别关注。充填采矿法逐渐取代传统的空场法,尾砂、废石等材料回填到采空区,从源头上减少地面塌陷风险。某些煤矿采用的高水材料充填技术,充填体强度高且凝固快。

排水系统设计直接影响边坡稳定。完善的截排水沟、排水孔和深井降水工程,能够有效控制地下水位,减少水对岩土体的软化作用。水压监测与自动排水系统的结合,实现了精准的水文控制。

爆破振动控制不容忽视。采用微差爆破、预裂爆破等控制爆破技术,可以显著减小爆破对围岩的扰动。振动监测数据指导爆破参数优化,形成持续改进的良性循环。

管理政策和法规保障

矿山安全准入制度设立了一道门槛。新建矿山必须进行地质灾害危险性评估,达不到安全标准的项目一律不予批准。这个制度迫使企业在规划设计阶段就考虑灾害预防。

动态监管机制确保措施落实。安全监管部门定期对生产矿山进行检查,发现隐患立即责令整改。某个省份推行的“双随机一公开”检查方式,既保证了监管力度,又体现了公平公正。

闭坑矿山的管理同样重要。矿山服务期满后,企业必须完成地质灾害治理和生态修复,并通过验收才能正式闭坑。这项规定避免了“企业获利、政府买单、环境受害”的困局。

责任追究制度形成有力约束。发生重大地质灾害时,不仅要追究直接责任人的责任,还要倒查相关审批和监管环节。这种全方位的责任体系让每个参与者都更加谨慎。

绿色矿山建设与生态修复

开采工艺的绿色化转型正在推进。资源综合利用、节能减排、清洁生产等理念融入采矿全过程。某大型铁矿将采矿回采率提高到90%以上,同时大幅减少固废排放,实现了经济效益与环境效益的双赢。

边开采边修复成为新常态。不再是等到矿山闭坑才开始治理,而是在生产过程中就同步进行生态修复。开挖平台及时复绿,排土场分级整治,让矿区始终保持着较好的生态面貌。

植被恢复技术不断突破。针对不同矿区条件,专家们研发了适生的植物配置模式。耐旱、耐贫瘠的乡土树种与土壤改良剂、保水剂配合使用,显著提高了植被恢复的成功率。

生态补偿机制完善了资金保障。矿山企业按产量提取环境治理恢复基金,专项用于地质灾害防治和生态修复。这个制度确保了治理资金有稳定来源,不会因企业经营状况而变化。

预防矿山地质灾害不是单一技术或措施能够完成的,它需要技术、工程、管理、政策的协同发力。当我们用系统思维来对待这个问题时,矿山的安全生产与生态环境保护完全可以和谐共存。