什么是矿山地质灾害

矿山地质灾害听起来很专业,其实理解起来并不复杂。简单说,就是在矿山开采过程中,由于人为活动改变了原有的地质环境,导致地面塌陷、山体滑坡、泥石流等灾害的发生。这些灾害往往具有突发性和破坏性,可能就在一瞬间改变整个矿区的面貌。

我记得有一次参观老矿区,看到原本平整的地面出现巨大裂缝,当地工人告诉我这是长期开采留下的“伤疤”。这种人为改变地质结构的过程,就像在蛋糕里挖洞,稍有不慎就会导致整体结构失衡。

常见矿山地质灾害类型

矿山里可能遇到的灾害类型还真不少。地面塌陷应该是最常见的一种,地下资源被采空后,上方的岩层失去支撑就会下沉。边坡失稳也经常发生,特别是露天矿场,陡峭的边坡在雨水冲刷或震动影响下很容易滑坡。

矿坑突水是个隐形杀手,开采时不小心打通地下水脉或老窖积水,瞬间涌出的水流能淹没整个作业面。尾矿库溃坝更可怕,储存选矿废料的坝体一旦垮塌,带着重金属的泥浆会淹没下游村庄。

岩爆多发生在深部开采,岩石中积蓄的能量突然释放,就像炸弹爆炸一样危险。矿区地裂缝虽然看起来不那么紧急,但会慢慢破坏建筑基础,影响整个矿区安全。

地质灾害的危害表现

这些灾害带来的危害是全方位的。最直接的就是人员伤亡,一个边坡滑坡可能就让整个班组遭遇不测。我听说过一个案例,某矿区因为监测不到位,小型塌方造成多名工人被埋,这种悲剧完全可以避免。

生产中断带来的经济损失也很惊人。矿区一旦发生地质灾害,少则停产数周,多则半年无法复工,对企业来说是双重打击。环境破坏更持久,重金属污染的地下水几十年都难以恢复,尾矿库溃坝污染的河流需要几代人治理。

基础设施损坏同样不容小觑。矿区道路、供电线路、通风系统这些生命线工程一旦受损,恢复起来既费时又费力。而且灾害往往会产生连锁反应,一个环节出问题就可能引发整个系统崩溃。

从经济角度看,善后处理、赔偿、环境修复这些费用,经常远超预防投入。这也是为什么现在越来越多的矿山企业开始重视地质灾害防治,毕竟事前预防总比事后补救来得划算。

矿山开采前的风险评估

在动工前做好风险评估,就像医生给病人做全面体检。这项工作需要专业团队深入矿区,仔细调查地质构造、水文条件和岩土特性。通过钻探取样、物探测量这些技术手段,把地下情况摸清楚。

我们曾经有个项目,在勘探阶段发现矿区存在古滑坡体。当时就调整了开采方案,避开这个危险区域。这个决定让项目推迟了两个月,但避免了可能发生的重大事故。有时候保守一点反而是最安全的选择。

风险评估要考虑的要素很多。岩体结构完整性、地下水分布规律、周边环境敏感点,这些都需要纳入评估范围。特别要注意的是历史灾害记录,老矿区往往隐藏着不为人知的风险。

日常监测与预警系统

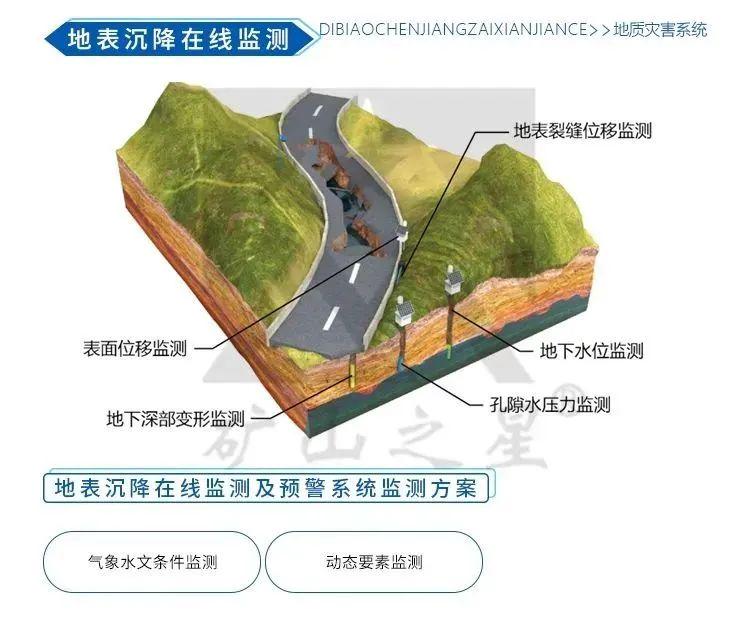

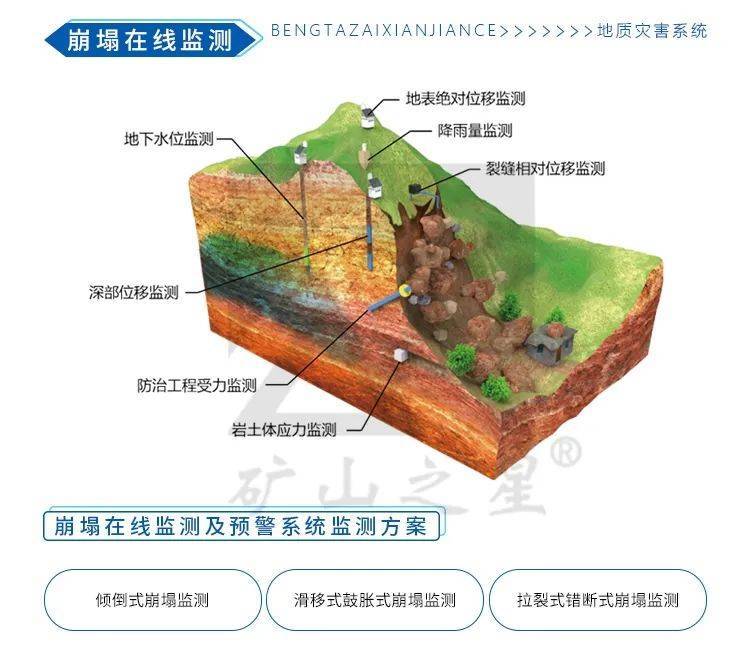

监测系统是矿山的“眼睛”和“耳朵”。现在很多现代化矿山都配备了自动化监测设备,能够实时追踪边坡位移、地下水位这些关键指标。这些数据通过无线网络传输到控制中心,出现异常立即报警。

地表位移监测通常使用GPS和测量机器人,精度能达到毫米级。地下应力变化则需要安装深部测斜仪和应力计。水位监测点要布设在采空区和重要构造带附近。

预警系统的关键在于设定合理的阈值。就像天气预报中的暴雨预警,需要根据历史数据和实际情况确定触发条件。太敏感会产生误报,让人疲于奔命;太迟钝又会错过最佳处置时机。

记得有次夜班,监测系统显示某边坡位移速率突然加快。值班人员立即启动应急预案,疏散了作业人员。第二天果然发生了局部滑坡,因为处置及时,没有造成任何伤亡。这个案例让我深刻体会到科技带来的安全感。

员工安全培训与演练

再好的设备也需要人来操作。定期开展安全培训,让每个员工都掌握基本的安全知识和应急处置技能。新员工入职必须通过安全考核,老员工也要定期复训。

培训内容要贴近实际。识别危险征兆、正确使用防护装备、熟悉逃生路线,这些看似简单的知识在关键时刻能救命。我们经常组织案例教学,用真实事故警示员工。

应急演练不能流于形式。每季度至少组织一次全矿范围的演练,模拟不同类型的事故场景。从报警、疏散到救援,每个环节都要实战化。演练后要及时总结,发现问题立即整改。

我发现一个有趣的现象:经常参加演练的员工,在面对真实险情时明显更冷静。这种肌肉记忆式的反应,光靠理论学习是培养不出来的。安全意识的培养需要时间,更需要重复强化。

日常管理还包括建立完整的安全档案。每次检查、每场培训、每个隐患整改都要详细记录。这些资料不仅是管理要求的体现,更是持续改进的重要依据。

边坡稳定技术

矿山的边坡就像切开的千层蛋糕,每一层岩土都有不同的特性。保持边坡稳定需要综合运用多种技术手段。削坡减载是最直接的方法,通过降低坡度和坡高来减小下滑力。这个方法看似简单,但在实际操作中需要精确计算削坡量和角度。

锚索加固技术现在应用很广泛。就像给边坡“缝针”,把高强度钢绞线锚入稳定岩层,表面用混凝土格构梁固定。我参与过的一个露天矿项目,使用压力分散型锚索后,边坡安全系数提高了30%以上。这种技术特别适合处理高大边坡。

抗滑桩是另一种有效手段。在潜在滑动面位置钻孔植入钢筋混凝土桩,形成一道“地下挡墙”。桩的间距和深度需要根据岩土力学参数精心设计。有时候还会配合挡土墙使用,形成多重防护。

植被护坡这个传统方法依然有价值。在适宜的区域种植深根性植物,根系能起到加筋固土的作用。而且植被覆盖还能减少雨水冲刷,改善矿区生态环境。这个方法成本低,但见效慢,需要和其他工程措施配合使用。

排水系统设计

水是边坡稳定的大敌。设计完善的排水系统,就像给矿山穿上雨衣。地表排水首先要做好截水沟,在边坡顶部设置环形排水渠,把坡外来水引走。坡面则要布置纵向排水沟,间距根据降雨强度确定。

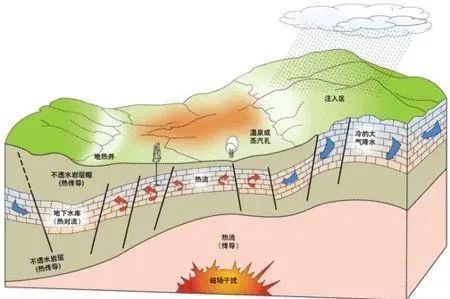

地下排水更考验技术水平。水平排水孔是最常用的方法,在边坡上钻孔安装滤水管,让地下水自然流出。有些矿区还会设置排水隧洞,直接从山体内部截排地下水。记得有座矿山因为地下水位过高导致边坡失稳,后来打了三排排水孔,每天能排出上千立方米水,边坡很快就稳定了。

集水井和泵站组成强排系统。在低洼处设置集水设施,用水泵把积水排到指定区域。这个系统要配备备用电源,确保暴雨时也能正常运行。排水设计要考虑最大降雨量,留出足够的安全余量。

监测排水效果很重要。定期测量排水量和水质变化,这些数据能反映地下水流场的变化。如果发现排水量突然减少,可能是滤管堵塞;排水量突增则要警惕新的渗流通道形成。

支护与加固措施

采空区支护就像给地下空间搭建“骨架”。传统的木支护已经很少使用,现在主要采用钢支架和混凝土支护。根据巷道用途和服务年限,选择不同的支护形式。永久性巷道多用混凝土砌碹,临时作业面则用可缩性钢支架。

喷锚支护技术发展很快。先在岩面喷射混凝土层,然后安装锚杆加固。这个工艺能及时封闭围岩,防止风化剥落。配合钢筋网使用,能形成柔性的支护体系。我在井下见过喷锚作业,工人们操作熟练,几个小时就能完成一个大断面巷道的初期支护。

注浆加固是处理破碎岩体的有效方法。通过钻孔向岩体裂隙中注入水泥浆或化学浆液,把松散岩石胶结成整体。压力注浆还能挤密岩体,提高承载能力。这个方法需要控制注浆压力和浆液配比,避免造成新的破坏。

主动防护网在防治落石方面效果显著。在陡峭边坡张挂高强度钢丝网,能拦截坠落的岩石。这个系统安装快速,维护方便,特别适合处理边坡上部的小规模崩塌。与被动防护网不同,它直接固定在坡面上,防护更主动。

监测支护结构的工作状态不能忽视。安装应力应变传感器,实时掌握支护构件的受力情况。这些数据能预警支护失效风险,为及时维修加固提供依据。好的支护设计应该像量身定制的西装,既要安全可靠,也要经济合理。

应急预案制定

每个矿山都应该有一本随时能翻开的应急手册。这本手册不是摆设,而是事故发生时所有人的行动指南。预案编制要基于风险评估结果,针对可能发生的塌方、滑坡、透水等事故制定具体对策。内容要覆盖从预警发布到善后处理的完整链条。

预案的生命力在于可操作性。指挥体系要明确,谁负责决策、谁负责通讯、谁负责救援,这些分工必须在预案中写清楚。我记得评审过某矿山的预案,光总指挥就设了五个岗位,真遇到事故肯定要乱套。后来建议他们简化成三级指挥体系,现场指挥权交给最了解情况的人。

应急资源清单要实时更新。包括救援设备存放位置、医疗物资数量、应急供电能力等关键信息。这份清单最好做成活页,方便随时修订。预案中还要注明外部支援单位的联系方式,消防、医疗、专业救援队的电话要放在显眼位置。

定期修订才能保持预案的时效性。矿山开采条件在变化,周边环境在变化,应急技术也在进步。一般来说,每年至少要组织一次全面评审,遇到重大工艺变更或事故教训后要及时更新。把预案存在电脑里不闻不问,等于没有预案。

救援设备配置

救援设备就像矿山的“急救箱”,平时可能用不上,但必须准备齐全。基本配置包括自救器、急救包、担架、照明设备,这些要分散存放在各个作业区域。重要区域还要配备氧气呼吸器,确保在有毒气体环境下能坚持救援。

通讯设备是救援的“神经”。井下要建立多套并行的通讯系统,有线电话、无线对讲、应急广播,任何一套失灵都不影响整体联络。我们做过测试,在巷道拐弯处信号衰减很厉害,后来在关键位置加装了信号中继器,通讯质量明显改善。

专业救援装备要根据矿山特点选配。有透水风险的矿井要备足水泵、排水管;容易发生坍塌的要准备液压撑顶设备、破拆工具。这些设备不仅要买回来,还要确保有人会用、随时能用。去年参观一个矿山,他们的救援设备库管理得很规范,每台设备都挂着状态牌,定期试运转记录完整。

设备维护保养常常被忽视。呼吸器的气瓶要定期检测压力,切割锯的刀片要检查磨损情况。建议建立设备档案,记录购买日期、维护记录、使用情况。救援设备宁可备而不用,不能用时没有。

现场处置流程

事故发生后的黄金一小时至关重要。第一要务是确保人员安全,立即启动撤离程序。作业人员要熟悉最近的安全出口,知道如何快速到达避难硐室。撤离信号必须简单易记,每个新员工入职时都要反复演练。

现场评估要快速准确。救援指挥需要了解事故性质、影响范围、被困人员情况。这些信息收集得越早,救援决策就越科学。评估小组要配备气体检测仪、地质雷达等工具,在保障自身安全的前提下开展侦察。

通风系统调控经常能改变局面。发生火灾时要合理控制风流方向,防止烟雾扩散;遇到瓦斯爆炸要立即加强通风,稀释可燃气体浓度。这些操作需要专业判断,最好由通风工程师现场指挥。

医疗救护要分级处理。轻伤员现场包扎后转移,重伤员稳定生命体征再搬运。矿区医疗站要备足止血带、夹板、氧气等急救物资。与就近医院建立绿色通道很关键,能争取宝贵的抢救时间。

事后恢复要考虑周全。事故现场要划定警戒区,防止次生灾害。设备受损情况要详细记录,为后续修复提供依据。心理疏导也不能忽略,经历事故的员工可能需要专业心理援助。

应急演练的效果直接关系到实战能力。光有纸上流程不够,要经常组织模拟演习,让每个环节都经受检验。演练后要认真总结,发现漏洞及时修补。真正的应急能力,是在一次次演练中打磨出来的。

相关法律法规要求

矿山地质灾害防治不是可选项,而是法律划出的红线。《安全生产法》明确规定企业必须采取有效措施预防生产安全事故。《矿山安全法》更进一步,要求矿山企业建立地质灾害监测预警系统。这些条文不是装饰品,而是实实在在的操作指南。

记得有次参与事故调查,发现矿山明明存在滑坡风险却未采取支护措施。负责人辩解资金紧张,但法律不会认可这种理由。《矿产资源法》要求开采活动必须保障地质环境稳定,资金问题不能成为违规的借口。

技术标准体系同样具有强制力。《煤矿防治水规定》《金属非金属矿山安全规程》这些文件详细到边坡角度、排水流量具体数值。它们像是烹饪食谱,少放一味调料就可能影响整道菜的口感。企业需要把这些标准转化为日常操作规范。

环保法规近年来越发严格。《土壤污染防治法》要求矿山对污染地块承担修复责任。曾经接触过一个案例,闭矿多年的尾矿库渗漏导致下游农田污染,企业最终承担了数千万元的治理费用。法律追溯期可能比想象得更长。

企业主体责任

企业是地质灾害防治的第一道防线。法定代表人要在安全承诺书上签字,这个签名承载着法律责任。安全生产投入必须足额提取,专款专用。有些企业把安全经费当作可压缩的成本,这种观念需要彻底转变。

安全管理机构不能形同虚设。配备专职安全管理人员不是应付检查,而是要赋予他们实权。我认识一位矿山安全总监,他办公室挂着“安全一票否决”的牌子,任何违背安全规定的生产指令到他这里都会被拦下。

风险分级管控要落到实处。重大风险源要建立“一源一档”,明确管控措施和责任人。这个工作很繁琐,但确实有效。某矿山把采空区按风险等级分成红黄蓝三色管理,不同级别采取不同监测频率,资源分配更合理了。

外包队伍管理经常出现漏洞。法律要求企业对承包单位的安全工作统一协调管理。不能以包代管,签了合同就撒手不管。外包队伍事故同样会追究发包方责任,这个教训在司法实践中已经很清晰。

监管与处罚机制

监管体系像一张看不见的网。应急管理部门负责日常监察,自然资源部门关注地质环境保护,生态环境部门监督污染防控。这些监管力量正在形成合力,去年开始的全国矿山安全大检查就采用了多部门联合执法模式。

监管手段越来越智能化。遥感监测可以识别边坡微小位移,无人机巡检能到达人力难及的区域。这些技术让违规行为无处藏身。有矿山试图夜间偷偷排放尾矿,结果被卫星红外影像抓个正着。

行政处罚力度持续加大。按日计罚、停产整顿、吊销证照,这些措施能击中企业要害。重大事故还可能涉及刑事责任,刑法中重大责任事故罪最高可判七年有期徒刑。违法成本已经高到不容忽视。

信用惩戒机制开始发挥作用。安全生产失信企业会在融资、招投标等方面受到限制。这个影响可能比罚款更深远。见过一个企业因为安全失信丢掉了重要订单,管理层才真正重视起合规建设。

举报渠道的畅通增强了社会监督。员工、周边居民都可以通过12350热线反映安全隐患。保护举报人制度让更多人敢于发声。内部举报往往能发现那些表面检查看不到的问题。

法律制度的完善永远在路上。近期发布的《矿山安全生产条例》进一步细化了企业主体责任。保持对法规变化的敏感度很重要,最好有专人跟踪法律更新动态。合规管理就像逆水行舟,不进则退。