矿山地质遥感技术正悄然改变着我们对地下世界的认知方式。想象一下,无需踏足险峻山区就能探测矿脉分布,不必开挖采样就能分析岩石成分——这正是遥感技术赋予地质勘查的新可能。

技术定义与基本原理

矿山地质遥感本质上是通过非接触方式获取矿区地质信息的技术体系。它依靠传感器接收地表物体反射或辐射的电磁波,通过解析这些电磁波特征来反演地质属性。

电磁波与地物相互作用会产生独特的光谱响应。就像每个人有独特的指纹,不同矿物岩石在特定波段总展现出专属的光谱特征。遥感设备捕捉这些“光谱指纹”,专业人员就能识别矿物类型、推测地质构造。我接触过的一个案例中,研究人员通过分析西藏某矿区红外波段数据,成功圈定了铜矿化蚀变带范围,与传统勘查结果高度吻合。

这种“隔空探物”的能力,让地质勘查突破了时空限制。

发展历程与现状分析

回顾遥感技术在地质领域的应用,大致经历了三个阶段的演进。二十世纪七十年代,美国发射第一颗陆地卫星开启了矿产遥感勘查的先河,那时分辨率还相当有限,主要识别大型地质构造。九十年代后,高光谱遥感技术崛起,矿物识别精度大幅提升。进入二十一世纪,无人机遥感与高分辨率卫星协同,形成了空地一体的监测网络。

目前全球主要矿业国家都已将遥感技术纳入地质勘查标准流程。中国在矿山环境遥感监测方面投入显著,建立了覆盖重点矿区的常态化监测体系。欧洲一些国家则更注重高光谱技术在稀有矿物勘查中的深度应用。

现状来看,遥感数据正从辅助决策向主导勘查转变。去年参与的一个项目让我印象深刻,团队通过综合分析多期遥感影像,准确预测了内蒙某矿区的地面沉降趋势,为防灾提供了关键依据。

主要技术类型对比

矿山地质领域常用的遥感技术各具特色,适用场景也各不相同。

光学遥感依赖太阳光照,能提供丰富的色彩和纹理信息,特别适合岩性识别和构造解译。但它有个明显短板——无法穿透云层,在多云雨林地区数据获取受限。

微波遥感则突破了这一限制,它自带辐射源,具备全天候工作能力。合成孔径雷达技术能够探测到厘米级的地表形变,对于矿区边坡稳定性监测极为有用。

高光谱遥感可能是目前矿物识别最精准的技术,它能获取数百个连续波段的数据,精细区分相似矿物。不过数据量庞大,处理起来需要较高计算能力。

多光谱遥感受到了广泛欢迎,它在识别精度和数据处理难度间找到了平衡点,成为许多矿山企业的首选。

无人机遥感提供了前所未有的灵活性,特别适合小范围精细勘查。而卫星遥感则擅长宏观尺度监测,两者配合使用往往能获得最佳效果。

每种技术都有其最适合的舞台,关键在于根据具体需求合理选择。

站在矿山之巅,看着地质队员背着仪器在陡峭山坡艰难跋涉,不禁思考:这种延续百年的勘查方式,是否正面临根本性变革?遥感技术的出现,让地质勘查从“用脚步丈量大地”转向“用数据透视山川”。

勘查效率与成本对比

传统地质勘查像是一场持久战。队伍需要长时间驻扎野外,逐点进行地质填图、采样分析。一个中型矿区的基础勘查往往需要数月,大型矿区甚至以年计。人力投入巨大,设备搬运繁琐,遇上恶劣天气只能停工等待。

遥感技术则开启了“加速度模式”。卫星一次过境就能覆盖数百平方公里,无人机航测几小时完成传统方法数周的工作量。数据获取几乎不受天气影响,阴雨云雾天微波遥感照样工作。

成本差异更为显著。传统勘查中,人员差旅、野外补助、样品运输分析构成主要开支。记得某铁矿勘查项目,仅岩芯钻探一项就占去总预算的40%。遥感技术大幅降低了这些直接成本,虽然设备投入较高,但可重复使用,单次勘查成本随应用次数增加而递减。

不过,遥感技术的前期投入不容忽视。高分辨率卫星数据采购、专业处理软件、技术人员培训都需要资金支持。但从全生命周期看,遥感技术的性价比优势会越来越明显。

数据获取范围与精度对比

传统方法擅长“解剖麻雀”——在有限区域内获取高精度数据。地质锤敲下的岩石标本、钻探获取的岩芯,都能提供毫米级的地质信息。这种“触手可及”的真实感,是遥感无法完全替代的。

但传统方法的视野局限也很明显。点状数据需要通过插值推测区域特征,存在不确定性。山区、沼泽等复杂地形更是勘查盲区。

遥感技术提供了“上帝视角”。一幅遥感影像就是一张完整的地质图谱,构造线延伸、岩体分布一目了然。多时相数据还能揭示动态变化,比如矿渣堆的扩张、植被的退化趋势。

精度方面,遥感技术正在快速进步。十年前,米级分辨率已属先进;如今亚米级成为常态,无人机遥感甚至达到厘米级。高光谱遥感能识别特定矿物成分,精度接近实验室分析。

当然,遥感数据需要地面验证支撑。去年参与的一个金矿勘查项目,先用遥感圈定蚀变带,再安排少量钻探验证,既保证了准确性,又大幅提高了效率。

应用场景适应性对比

不同勘查场景对技术方法的选择至关重要。

在区域普查阶段,遥感技术的优势无可替代。快速筛选成矿远景区,为后续工作指明方向。传统方法在这里如同大海捞针,效率低下。

详查阶段则需要两者配合。遥感提供宏观地质框架,传统方法负责关键部位的精细解剖。这种“空中侦察+地面突击”的模式,已经成为现代地质勘查的标准流程。

特殊环境下的对比更加鲜明。在边境争议区、生态保护区,传统勘查可能无法开展,遥感成为唯一可行的技术手段。高海拔矿区,人员安全风险大,遥感设备却能稳定工作。

应急调查场景更凸显遥感价值。矿区滑坡发生后,无人机快速获取灾情数据,而传统测量需要等待现场安全才能进入,可能错过最佳救援时机。

传统方法在深部找矿方面仍有优势。遥感主要反映地表和浅表信息,对于埋藏较深的矿体,还需要依赖物探、化探和钻探等传统手段。

每种技术都有其舒适区,聪明的做法不是二选一,而是让它们在各自擅长的领域发挥作用。就像外科手术中,既需要显微镜下的精细操作,也需要CT扫描的整体把握。

现代地质勘查正在走向方法融合的道路。

站在指挥中心的大屏幕前,看着遥感影像上不同颜色的斑块逐渐勾勒出矿体轮廓,我忽然想起十年前跟着导师在野外跑线的日子。那时我们靠罗盘和地质锤,现在技术人员轻点鼠标就能完成更大范围的勘查。这种变化不仅体现在工具上,更深刻地改变了整个矿山行业的运作方式。

矿产资源勘查应用

内蒙古某大型铜矿的发现过程很能说明问题。勘探初期,团队使用ASTER卫星数据开展蚀变矿物填图,在数千平方公里范围内快速锁定了三个高潜力区。传统方法完成同样范围的工作可能需要两年,而他们只用了两个月。

高光谱遥感在这里发挥了关键作用。设备能够识别绢云母、绿泥石等特定蚀变矿物,这些矿物常与铜矿化伴生。我记得现场工程师指着电脑上的彩色图斑说:“看这些粉红色区域,就像给大地做了CT扫描,矿化线索一目了然。”

不过遥感不能完全替代地面工作。在新疆的一个金矿项目,虽然遥感成功圈定了蚀变带,但后续钻探发现部分区域矿化程度不够经济开采价值。这提醒我们,遥感是指路明灯,但最后的确认还需要脚踏实地。

矿山环境监测应用

山西某个煤矿区的环境监测案例让我印象深刻。通过多期Landsat影像对比,研究人员清晰捕捉到了矿区沉降的演变过程。从2010年到2020年,沉降范围以每年50米的速度向外扩展,这个发现促使企业及时调整了开采方案。

更精细的监测来自无人机。在一次尾矿库巡查中,无人机搭载的热红外相机发现了坝体局部温度异常,及时预警了可能的渗漏风险。传统人工巡检需要一整天,无人机两小时就完成了,还发现了人眼难以察觉的细微变化。

水质监测方面,遥感技术同样表现出色。通过分析水体光谱特征,可以反演悬浮物浓度、叶绿素含量等指标。这在矿区下游河流监测中特别有用,实现了对水环境的大范围、常态化监控。

地质灾害预警应用

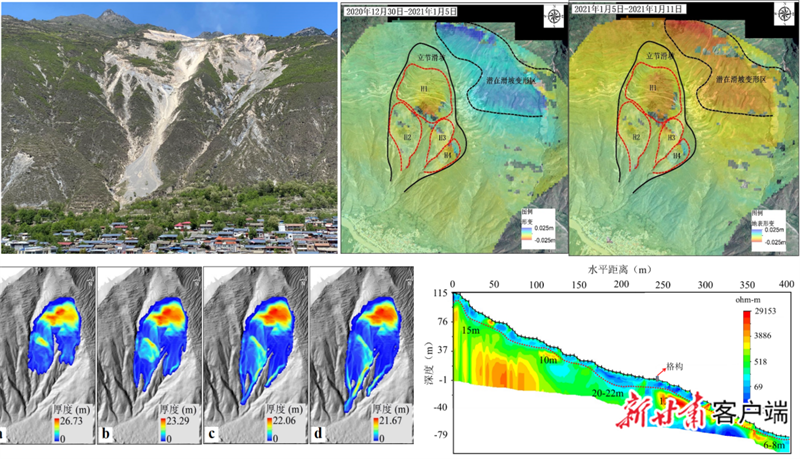

云南某磷矿区的滑坡预警案例很有代表性。合成孔径雷达监测到边坡毫米级的形变,比肉眼可见的裂缝提前了四周发出预警。矿山及时疏散了人员和设备,避免了可能的人员伤亡和经济损失。

遥感技术的优势在于能同时监控整个矿区。传统监测方法通常在已知隐患点布设仪器,而遥感可以发现新的潜在风险区。就像给整个矿区做了全面体检,不只是检查已知的病症。

我参与过的一个项目尤其让人后怕。InSAR数据显示某排土场边坡正在缓慢蠕动,虽然表面看不出任何异常。后续调查发现是内部渗流导致,这个隐患如果没被及时发现,雨季来临时很可能酿成重大事故。

矿山复垦监测应用

在辽宁的一个铁矿复垦区,多时相遥感影像清晰记录了土地重生过程。从最初裸露的矿坑,到人工植草后的点点绿意,再到五年后几乎与周边自然植被融为一体的景象,这些变化在遥感影像上形成了完整的时间序列。

植被覆盖度是衡量复垦效果的重要指标。通过计算归一化植被指数,管理人员可以量化评估复垦成效,不再依赖主观判断。某个复垦项目就因为NDVI值持续偏低被要求整改,确保了复垦质量。

遥感还帮助发现了复垦中的问题。河北某煤矿复垦区,部分地块植被长势明显差于周边。调查发现是土壤改良不到位,这个问题在地面巡查时很难发现,因为整个区域看起来都是绿的。

这些案例告诉我们,遥感技术不是冷冰冰的数据堆砌,而是真正在改变着矿山与自然相处的方式。从找矿到复垦,从预警到监测,它正在成为矿山生命周期中不可或缺的伙伴。

技术再先进,最终还是要服务于人和自然。就像那位老矿长说的:“现在我们不用等问题发生了再去解决,可以提前看到它们来的方向。”

在矿山地质这个领域,选择遥感技术有点像挑选合适的工具——没有绝对的好坏,只有是否适用。去年我们在新疆的一个项目里,团队为选择光学还是微波遥感争论不休,最后发现最佳方案是两者结合。这种技术间的互补关系,恰恰是矿山遥感最迷人的地方。

光学遥感与微波遥感对比

光学遥感就像给矿山拍彩色照片,能够清晰显示岩石类型、植被分布这些表面特征。记得在江西的铜矿勘查中,我们通过Landsat影像识别出铁染蚀变带,那种褐红色的色调在图像上特别醒目。但问题来了,遇到多云天气光学遥感就无能为力,就像相机被蒙上了眼罩。

微波遥感则完全不受天气影响。它的主动发射机制让它可以穿透云层,甚至在夜间正常工作。山西某个煤矿的沉降监测项目中,我们采用Sentinel-1雷达数据,成功追踪到矿区地面毫米级的形变。这种精度是光学遥感难以企及的。

不过微波遥感也有软肋。它对地物的识别主要依赖表面粗糙度和介电特性,在区分具体岩性时就不如光学遥感直观。就像能感觉到物体存在,但看不清具体是什么材质。

实际应用中,我们经常让两种技术相互验证。在内蒙古的某金属矿,先用光学遥感圈定蚀变范围,再用微波遥感监测开采区的稳定性。这种组合拳的效果往往比单一技术好得多。

高光谱与多光谱遥感对比

如果把多光谱遥感比作普通彩色电视,那高光谱就是超高清显示屏。多光谱通常只有几个到十几个波段,而高光谱可以达到数百个。这种差异在矿物识别时特别明显。

我在云南参与的一个项目很能说明问题。多光谱数据只能识别出“蚀变带”这个大类,而高光谱进一步区分出了明矾石化、绢云母化等具体蚀变类型。对找矿来说,这就像从知道“这里有矿”进步到“这里有什么矿”。

但高光谱的数据量是个挑战。一次飞行采集的数据可能达到TB级别,处理起来需要更强的计算能力。而且它的空间分辨率通常较低,在需要精细识别时反而可能不如多光谱实用。

成本方面,高光谱的投入要高得多。对于常规的植被监测或土地利用分类,多光谱已经完全够用。就像不需要用显微镜去看风景,选择合适的尺度很重要。

无人机遥感与卫星遥感对比

无人机遥感给人的第一印象是灵活。在河北的一个小型金矿,我们用无人机半天就完成了整个矿区的影像采集。这种随时起降的能力,让它可以抓住最佳观测时机——比如雨后初晴时,岩性界线会特别清晰。

卫星遥感的优势在于宏观视野。它的覆盖范围大,特别适合区域性的矿产预测和环境评估。我记得在评估整个矿集区的生态环境时,一景30米分辨率的卫星影像就覆盖了我们需要的所有区域。

分辨率方面,无人机通常更胜一筹。现在的消费级无人机都能达到厘米级分辨率,可以看清地面上的裂缝和细微变形。而商业卫星的最高分辨率也在亚米级,虽然足够识别大多数矿山设施,但细节还是有所欠缺。

成本效益需要具体分析。对于单个矿山的长时序监测,卫星的免费数据源很有吸引力。但如果需要快速响应和超高精度,无人机的综合成本可能更低。就像选择交通工具,长途选飞机,短途选汽车,各得其所。

这些技术对比告诉我们,矿山地质遥感正在形成一个多层次的技术体系。从宏观到微观,从地表到深部,不同技术各司其职又相互补充。选择时不仅要考虑技术参数,更要结合具体的应用场景和预算。

技术终究是工具,关键在于如何使用。就像那位老勘探工程师说的:“再好的设备也要配上懂地质的眼睛。”在技术快速迭代的今天,这种人与技术的配合显得更加重要。

站在技术发展的十字路口,矿山地质遥感正在经历一场静默的革命。上个月参加行业论坛时,有位老专家感慨说,十年前他们还在为获得一张清晰的矿区影像而欣喜,现在讨论的已经是如何让算法自动识别矿脉和预测地质灾害。这种变化不仅体现在技术本身,更在于整个应用生态的演进。

技术融合创新趋势

单一技术独闯天下的时代正在过去。现在的趋势更像是技术之间的“联姻”——光学遥感开始与InSAR技术结合,既能看清地表特征,又能监测毫米级的地表形变。去年我们在甘肃的矿区试点项目中,就把高光谱数据和雷达数据融合处理,意外地发现了传统方法容易忽略的隐伏构造。

这种融合不仅发生在遥感技术内部。地质建模、地球物理勘探和遥感正在形成新的技术组合。记得有个很有意思的案例,某勘探团队将无人机航磁数据与遥感解译结果叠加,在已知矿体的侧翼发现了新的成矿线索。这种跨学科的碰撞正在产生1+1>2的效果。

传感器的小型化与集成化是另一个明显趋势。现在的多光谱相机可以轻松搭载在无人机上,而几年前这还需要专业的航拍平台。技术的门槛在降低,但能力的上限在提高。

数据处理智能化趋势

海量数据催生了智能处理的迫切需求。传统的目视解译正在让位于机器学习算法。我们团队最近训练的一个模型,在识别矿山开采面时的准确率已经超过人工解译,而且速度提升了数十倍。

深度学习带来的不仅是效率提升。在内蒙古的某个煤矿,我们利用时序影像和AI算法,成功预测了边坡发生滑移的风险区域。这种预测能力在以前是不可想象的——就像从“事后描述”进化到了“事前预警”。

云计算平台正在改变数据处理的方式。现在一个地质工程师通过浏览器就能调用强大的计算资源,完成过去需要工作站才能处理的分析任务。这种便利性让更多中小矿山也能用上先进的遥感技术。

但智能化的挑战同样存在。算法需要足够多的标注样本,而矿山地质领域的标准数据集仍然匮乏。有时候我觉得,我们就像在教一个孩子认识世界,需要足够的“教材”才能让它变得聪明。

应用领域拓展趋势

从单纯的找矿到全生命周期管理,遥感的应用边界在不断扩展。最近接触到的一个案例很能说明问题——某矿业集团用遥感技术不仅指导勘探,还监控生产过程中的粉尘扩散,甚至评估闭矿后的生态恢复效果。

在矿山安全领域,遥感正在扮演越来越重要的角色。边坡稳定性监测、尾矿库风险预警这些传统上依赖现场测量的工作,现在可以通过遥感实现更大范围、更频繁的监测。这种转变让安全管理从事后补救转向事前预防。

ESG(环境、社会和治理)投资热潮给遥感带来了新机遇。投资者需要客观的环境绩效数据,而遥感提供了不可篡改的证据。我记得有家矿业公司就凭借详实的遥感监测报告,获得了绿色信贷的优惠利率。

新兴的应用场景还在不断涌现。比如利用热红外遥感监测设备运行状态,或者通过多时相分析优化矿山运输路线。这些应用可能超出了传统地质遥感的范畴,但确实解决了矿山的实际问题。

标准化与规范化趋势

技术的普及必然伴随着标准的建立。现在各个矿区都在制定自己的遥感数据采集和处理规范,但缺乏行业统一的标准。这种情况就像早期的铁路,不同地区使用不同轨距,影响了技术的规模化应用。

数据质量的评估标准亟待完善。同样是30厘米分辨率的影像,因为传感器类型、拍摄角度、大气条件的差异,实际效果可能天差地别。我们需要更科学的指标来衡量数据质量,而不仅仅是看分辨率这个数字。

处理流程的标准化也在推进中。从辐射定标、大气校正到信息提取,每个环节都需要明确的技术要求。我记得参与过一个标准的讨论会,专家们为某个处理步骤的阈值争论了整整一下午——这种较真恰恰说明了行业在走向成熟。

人才培训的规范化同样重要。现在很多地质人员对遥感的理解还停留在“看照片”的阶段,需要系统的培训来提升应用能力。技术可以快速迭代,但人的认知转变需要时间。

看着这些发展趋势,我常常想起那位老专家的话:“技术会变,但解决地质问题的初心不变。”在追求更先进技术的同时,我们或许应该时常回归这个原点——所有的技术创新,最终都是为了更好地理解脚下这片土地。

矿山地质遥感技术正站在一个微妙的转折点。就像攀登一座技术高峰,我们已经征服了许多陡坡,但前方的道路依然充满未知。去年在云南矿区调研时,当地的技术负责人指着满屏的遥感数据苦笑说:“现在我们不缺数据,缺的是从这些数据里挖出金子的能力。”这句话道出了这个领域最真实的处境。

当前面临的主要挑战

数据处理的复杂性像一座难以逾越的大山。我们获取的遥感影像越来越精细,但如何从中提取有效信息却成了新难题。特别是多云多雨地区的矿山,光学遥感常常“束手无策”,而微波遥感的数据解读又需要深厚的专业知识。记得有个矿区的技术员抱怨,他们花大价钱买了高分辨率卫星数据,最后却因为缺乏专业分析人员,只能当普通地图使用。

技术集成的障碍同样不容忽视。不同传感器、不同平台获得的数据就像说着不同方言的人,要想让他们顺畅交流,需要大量的格式转换和标准化处理。我们在新疆某个金属矿尝试整合无人机航拍数据和卫星遥感数据时,光是坐标系统一就耗费了两周时间。

成本问题始终是悬在头顶的达摩克利斯之剑。高精度遥感数据的价格让许多中小型矿山望而却步。更不用说后续的数据处理、存储和分析需要投入的软硬件成本。有时候我在想,技术再先进,如果用户用不起,那也只是实验室里的玩具。

人才短缺的困境日益凸显。既懂遥感技术又熟悉地质专业的复合型人才凤毛麟角。高校培养的学生往往偏重理论,而矿山一线需要的是能解决实际问题的应用型人才。这种脱节导致很多先进技术难以落地。

精度验证的难题一直困扰着行业。遥感解译的结果到底有多准确?需要多少地面验证点来佐证?这些问题至今没有标准答案。我们曾在某个铁矿做过试验,同样的数据交给三个团队分析,得出了三种不同的矿化异常区解释。

未来发展方向预测

人工智能将彻底改变数据处理的方式。未来的遥感解译可能不再需要人工勾画边界,算法会自动识别矿体、监测环境变化。就像自动驾驶技术正在重塑交通行业,AI也将重塑地质遥感的工作模式。我预计五年内,大部分常规解译工作都将由机器完成,地质师的角色将转向更复杂的决策分析。

实时监测将成为新常态。随着卫星星座的增多和无人机技术的成熟,矿山监测将从“定期体检”升级为“全天候监护”。想象一下,矿山的每个边坡、每个尾矿库都能被实时监控,任何异常变化都会立即触发预警。这种能力对安全生产的意义不言而喻。

多源数据融合将打开新的认知维度。不同遥感技术的组合使用,就像给地质师配上了“多频谱眼镜”,能看到单一技术无法揭示的特征。特别值得期待的是遥感数据与物联网、地质模型等数据的深度融合,这将帮助我们构建更真实的数字矿山。

技术平民化趋势不可逆转。随着云计算和开源软件的普及,中小矿山也能用上过去只有大型企业才能负担的遥感服务。就像智能手机让每个人都能拍照一样,未来的遥感技术也会变得触手可及。

与传统方法的协同发展

遥感技术与传统地质方法的关系,更像是搭档而非对手。在青海的一个金矿勘探项目中,我们先用遥感圈定找矿靶区,再派地质队员进行地面验证,最后用钻探确认矿体。这种“天-地-井”结合的工作模式,既发挥了遥感的大范围优势,又保留了传统方法的精确性。

取长补短才是明智之举。遥感擅长宏观把握和快速扫描,传统方法精于微观观察和精准验证。就像医生既需要CT扫描也需要血液检查一样,地质工作者也需要综合使用各种技术手段。我见过最成功的案例,都是把遥感作为“侦察兵”,传统方法作为“特种部队”的协同作战。

人才培养需要打破学科壁垒。未来的地质教育应该既教罗盘的使用,也教遥感影像的解译。让学生理解每种技术的适用场景和局限性,才能在实际工作中做出最佳选择。

在绿色矿山建设中的作用

遥感正在成为绿色矿山的“天眼”。从矿区规划阶段的环境本底调查,到生产期的生态监测,再到闭矿后的复垦评估,遥感都能提供客观、连续的数据支持。去年参与评审的一个绿色矿山项目,就是用十年的遥感影像证明了他们的植被恢复成效。

环境监管找到了得力助手。传统的环境监察需要执法人员亲赴现场,而现在通过遥感可以同时监控多个矿区的环境状况。这种非接触式的监管方式,既提高了效率,也减少了人为干扰。有个地区的环保部门就通过遥感发现了某矿山偷偷排放尾矿的证据。

碳排放监测开辟了新战场。随着“双碳”目标的推进,矿山碳排放核算成为刚需。热红外遥感可以监测矿区能耗情况,多光谱遥感可以评估碳汇能力。这些数据对矿山的碳资产管理至关重要。

生态修复评估更加科学客观。通过时序遥感影像,我们可以量化分析植被覆盖度、土地复垦率等指标的变化趋势。这种基于数据的评估方法,比单纯的人工打分更有说服力。记得有家矿山就用遥感监测数据,成功申请到了生态修复专项资金。

站在这个时间节点展望未来,矿山地质遥感技术的发展既充满机遇,也面临挑战。但就像一位老地质学家说的:“最好的技术,是那些能让矿山与自然和谐共处的技术。”或许这就是我们努力的方向——用科技的力量,让采矿这个古老行业焕发新的生机。