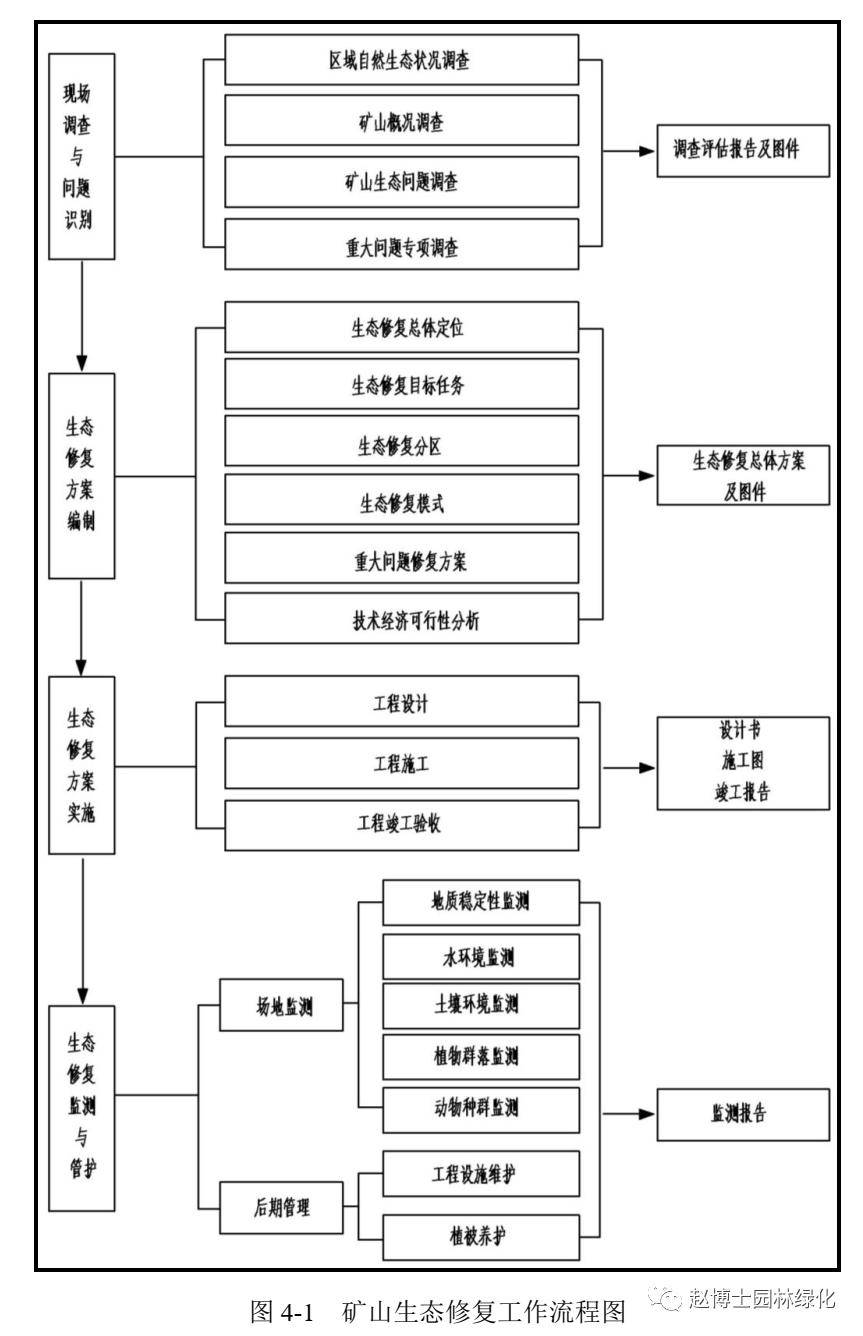

矿山开采后留下的伤痕需要系统性修复。这不是简单种几棵树就能解决的问题,而是一套融合地质学、生态学与环境工程的综合技术体系。就像医生治疗病人需要先诊断再开药方,矿山生态恢复同样需要循序渐进的技术路径。

1.1 矿山地质环境调查与评估技术

在开始任何修复工作前,我们必须先了解矿山的“病情”。地质环境调查就像给矿山做全面体检,通过遥感测绘、地质雷达探测和现场采样分析,准确掌握矿区的地形地貌、岩土特性、水文地质条件。

记得去年参观过一个铁矿修复项目,技术人员使用无人机搭载多光谱传感器,仅用两天就完成了过去需要半个月的人工调查。他们发现矿区北部存在潜在滑坡风险,这个发现直接改变了后续的修复方案设计。

评估阶段需要重点关注土壤重金属含量、地下水污染程度、边坡稳定性等核心指标。科学的评估不仅为后续治理提供依据,还能帮助合理分配有限的治理资源。

1.2 矿山地质灾害防治技术

矿区常见的地质灾害包括滑坡、塌陷、泥石流等,这些隐患不消除,生态恢复就无从谈起。防治技术主要围绕“固、导、控”三个核心思路展开。

边坡加固通常采用抗滑桩、挡土墙结合生态护坡技术。在采空区处理上,注浆填充是较为成熟的方法。对于潜在的泥石流沟谷,我们会修建谷坊坝和排导槽。

有意思的是,现在越来越多的项目开始采用“柔性防护”理念。比如使用三维网垫配合植物根系固土,既达到工程防护效果,又为生态恢复创造了条件。

1.3 矿山土地复垦与生态修复技术

这是整个技术体系中最直观的部分,也是公众最关注的环节。土地复垦不只是平整土地,还包括土壤重构、肥力恢复和植被重建。

土壤重构需要考虑当地的母质材料,有时会添加改良剂调节pH值。在植被选择上,我们倾向于使用乡土树种和先锋植物,它们适应性强,成活率高。

我曾参与的一个金矿修复项目让我印象深刻。技术人员引入豆科植物与菌根真菌的共生体系,短短三年就让贫瘠的矿渣堆重新披上绿装。这种基于自然解决方案的修复方式,效果持久且成本更低。

1.4 矿山废水治理与水资源保护技术

矿山废水通常呈酸性且富含重金属,直接排放会造成严重污染。治理技术包括物理法、化学法和生物法。

中和沉淀是处理酸性废水的常用方法,通过添加石灰等碱性物质调节pH值,使重金属离子形成沉淀。人工湿地技术近年来备受青睐,利用植物和微生物的协同作用净化水质,运行成本低且生态效益显著。

在水资源保护方面,我们会建设截排水沟、蓄水池,尽可能实现雨污分流和水的循环利用。这些措施不仅减少了污染,还缓解了矿区及周边地区的用水压力。

1.5 矿山生态恢复监测与评价技术

修复效果如何,需要用数据说话。监测评价就像项目的“质量检验”,确保修复工作达到预期目标。

常规监测包括植被覆盖率、生物多样性、土壤质量、水质等指标。现在,物联网技术和卫星遥感让大范围、实时监测成为可能。

评价体系需要兼顾生态效益和社会经济效益。我们不仅看树木是否成活,还要关注整个生态系统的稳定性和自我维持能力。一套科学的评价标准,能够客观反映修复成效,也为后续管理提供决策依据。

矿山地质生态恢复是一项复杂的系统工程,各项技术环环相扣。只有将这些技术有机整合,才能让受损的矿山重新焕发生机。

如果说技术方法是矿山生态恢复的“手术刀”,那么政策法规则是确保这场“手术”规范进行的“操作规程”。没有完善的管理体系支撑,再先进的技术也可能事倍功半。矿山生态恢复从来不只是技术问题,更是一场涉及多方利益、需要制度保障的长期工程。

2.1 国家层面政策法规框架

我国矿山生态恢复的法律基础正在不断完善。《矿产资源法》明确规定采矿权人负有土地复垦和环境保护的法定义务。在此基础上,《矿山地质环境保护规定》进一步细化了治理要求和技术标准。

环境保护法的修订将“损害担责”原则写入法律,这意味着谁破坏谁治理不再是道德倡导,而是法律强制。我记得去年有个典型案例,一家煤矿企业因未履行生态修复义务,被判处承担数千万元的治理费用。这个判决在行业内引起不小震动,让更多企业意识到生态责任是实实在在的法律红线。

各部门的配套政策也在持续跟进。自然资源部推动的矿山生态修复管理办法,生态环境部发布的技术指南,这些文件共同构成了国家层面的政策网络。它们既明确了治理标准,也提供了操作指引。

2.2 地方性法规与实施细则

中国地域辽阔,不同地区的矿山类型和生态条件差异显著。国家层面的法规需要地方化的实施细则来落地。各省区市根据自身特点,制定了更具针对性的管理规定。

山西作为煤炭大省,其矿山生态修复条例特别强调采空区治理和沉陷区修复。云南针对有色金属矿山多的特点,重点规范酸性废水处理和重金属污染防控。这些地方性法规往往更接地气,考虑了当地的气候条件、土壤特性和植被类型。

有意思的是,一些市县还探索出颇具地方特色的管理模式。比如某个矿业城市要求企业在项目立项时就必须提交全生命周期的生态保护方案,这个做法后来被多个地区借鉴。

2.3 矿山地质环境治理保证金制度

保证金制度是确保企业履行生态修复责任的重要经济手段。企业在取得采矿权时,需要按照矿区面积、开采方式和环境影响等因素缴纳一定数额的保证金。

这笔资金由主管部门专户存储,如果企业按时完成治理任务并通过验收,保证金将连本带息返还。如果企业拒不治理或治理不达标,政府将动用保证金组织第三方进行治理。

实际操作中,保证金的计算方式一直在优化。早期多采用固定标准,现在更多地区开始推行与治理成本挂钩的动态测算。这种设计既避免了企业负担过重,又确保了修复资金充足。

2.4 生态补偿机制与责任追究

生态补偿机制体现着“环境有价”的理念。除了传统的“谁破坏谁治理”,现在逐步发展出“谁受益谁补偿”、“谁保护谁受益”的多元补偿模式。

跨区域补偿是个值得关注的创新。下游地区因上游矿山治理而改善生态环境,适当向上游地区提供补偿资金。这种机制平衡了不同区域间的利益关系,促进了协同治理。

责任追究方面,除了行政处罚和民事赔偿,生态环境损害赔偿制度正在建立。对于造成严重生态损害的企业,不仅要承担治理费用,还要赔偿生态环境服务功能期间的损失。这种制度设计大大提高了违法成本。

2.5 矿山地质生态恢复监管体系

监管是政策落地的最后一道防线。我国的矿山生态恢复监管正在从单一部门管理向多部门协同转变。自然资源部门负责规划审批和验收,生态环境部门监督污染防治,林草部门指导植被恢复。

科技手段正在重塑监管方式。通过卫星遥感、无人机巡查和在线监测,监管部门可以实时掌握矿区生态状况。某个省份建立的“矿山生态云”平台,实现了对全省矿山的动态监管,大大提高了监管效率。

社会监督的作用也不容忽视。越来越多的地区要求企业公开环境信息,接受公众监督。这种透明化的管理方式,既增强了企业责任感,也提升了治理效果。

政策法规与管理体系如同矿山生态恢复的骨架,支撑着各项具体工作的开展。随着实践经验的积累,这套体系仍在不断优化完善,为绿水青山提供坚实的制度保障。