1.1 矿物加工智能化的定义与内涵

矿物加工智能化听起来像科幻概念,其实它早已走进现实。简单来说,这是将人工智能、物联网、大数据分析等现代技术融入传统选矿流程的变革过程。想象一下,破碎机能够自主调节转速,浮选槽根据矿石成分实时调整药剂用量,整个生产线像拥有智慧大脑般自动运行——这正是智能化的核心图景。

它不仅仅是机器替代人力,更关键的是让生产系统具备感知、分析和决策能力。比如通过传感器捕捉设备振动数据,提前预测故障;利用算法模型优化能耗与回收率的平衡。这种转变让矿物加工从依赖老师傅经验的“手艺活”,升级为数据驱动的精密科学。

我记得参观过一座铜矿选厂,工程师指着中控室大屏说:“三年前我们还需要工人每小时取样检测,现在系统每秒钟都在自动调整工艺参数。”这种细微但持续的优化,正是智能化带来的质变。

1.2 智能化技术在矿物加工中的应用价值

为什么矿业企业愿意投入重金推进智能化?因为带来的回报实实在在。最直接的是生产效率提升,某铁矿引入智能控制系统后,精矿品位稳定性提高了23%,这意味这每年多创造数千万元收益。

能耗降低同样令人惊喜。破碎工序占选厂总能耗的40%以上,通过智能调速装置与负荷感知技术,部分企业实现了单位电耗下降15%。在环保要求日益严格的今天,智能化还能精准控制药剂添加,减少废水中有害物质残留。

安全效益更不容忽视。让机器人代替人工在粉尘环境中作业,用无人机巡检高空输送带,这些改变保护了无数矿工的健康。我曾听一位老矿长感慨:“现在年轻人不必像我们当年那样,整天面对危险的重体力劳动了。”

1.3 行业发展现状与趋势分析

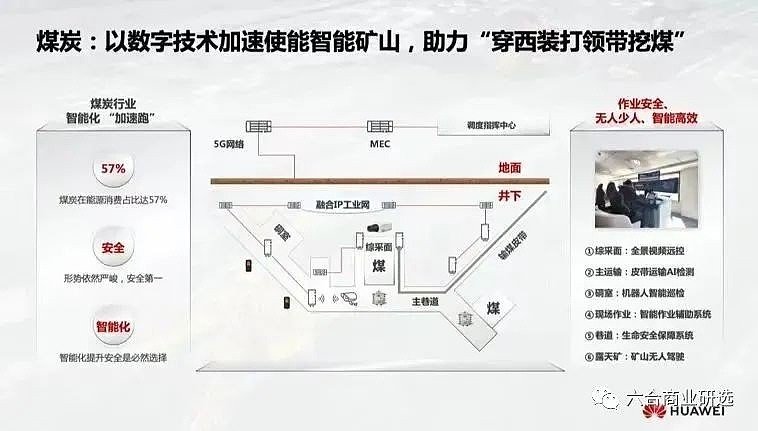

全球矿业正处于智能化浪潮中。智利的铜矿部署了自动驾驶运输车队,澳大利亚铁矿使用数字孪生技术模拟整个选矿流程。国内进步同样迅速,部分大型矿山已建成5G专网,实现设备全互联。

不过发展并不均衡。资金雄厚的大型企业走在前列,中小型矿山则面临技术门槛和成本压力。这种差距可能在未来几年逐渐缩小,随着解决方案标准化,智能化改造成本正在以每年10%左右的速度下降。

未来趋势值得关注。边缘计算让数据处理更靠近生产现场,减少对云端依赖;联邦学习技术使多家企业能共享模型经验而不泄露商业机密。更长远看,完全自主决策的“黑灯工厂”或许不再是梦想——当然这还需要突破许多技术瓶颈。

这个行业正在经历百年未有的变革,每一步创新都可能重新定义矿物加工的边界。

2.1 智能感知与检测技术

走进现代选矿厂,你会惊讶于无处不在的“感官系统”。高精度传感器像神经末梢般分布在各关键节点,实时采集着矿石粒度、矿浆浓度、设备温度等数百个参数。这些数据构成了智能化的基础。

X射线荧光分析仪现在能做到秒级元素检测,取代了过去耗时数小时的实验室分析。我记得在江西某钨矿看到的新型光谱仪,它直接在传送带上扫描矿石,瞬间识别有用矿物分布。工程师开玩笑说这设备比老技工的“火眼金睛”更可靠。

机器视觉技术带来突破性变革。摄像头捕捉破碎机出料口的矿石图像,算法自动分析粒度分布。当检测到异常大块时,系统会立即调整破碎机参数。这种实时反馈让生产过程始终保持在最优状态。

无线传感网络解决了布线难题。在庞大的选矿车间,自组网传感器将数据无缝传输到控制中心。某个安装了智能传感器的球磨机,通过振动监测提前两周预测到轴承故障,避免了一次计划外停机。

2.2 智能控制与优化技术

控制技术已从简单PID调节进化到多变量协同优化。模糊控制特别适合处理矿物加工中的不确定性,比如原矿性质波动时,它能像经验丰富的操作工那样灵活调整。

模型预测控制展现出强大潜力。建立浮选过程的动态数学模型,系统可以预见未来数分钟的生产状态,提前计算最优操作参数。某铜选厂应用后,回收率波动范围缩小了60%。

自适应控制让人工智能真正融入生产。系统通过持续学习积累经验,不断修正控制策略。就像一位永不疲倦的专家,24小时优化着整个流程。我了解到有个选煤厂的自适应系统,经过三个月运行后,精煤产率提升了2.1个百分点。

专家系统与规则引擎封装了宝贵经验。将优秀操作工的处理方法数字化,形成知识库。当遇到类似工况时,系统能立即给出专业建议,大大降低了对个别技术骨干的依赖。

2.3 数据分析与决策支持系统

海量数据需要转化为实际价值。数据挖掘技术从历史记录中发现隐藏规律,比如分析十年生产数据后,某金矿找到了影响浸出率的关键温度区间。

数字孪生技术创造虚拟映射。建立与物理工厂完全对应的数字模型,工程师可以在电脑上测试各种优化方案,而不用担心影响实际生产。这种“先试后行”的方式显著降低了创新风险。

智能预警系统防患于未然。通过异常检测算法,系统能识别细微的模式变化。有次参观时正好遇到预警,系统发现某浮选槽泡沫特征异常,及时调整后避免了品位下降。

决策支持平台整合所有信息。将生产过程、设备状态、成本核算等数据统一展示,管理人员能全面把握生产状况。某个铁矿的厂长说,现在做决策时感觉手里拿着“全景地图”。

2.4 矿物加工智能化设备选型指南

选择合适设备需要综合考虑多方面因素。首先要评估矿石特性,处理粘性矿石与脆性矿石所需的智能设备完全不同。硬度、湿度、含泥量都会影响设备效果。

现有基础设施很关键。老厂改造时要考虑空间限制和接口兼容性,新建项目则可以从零规划最优布局。我见过一个案例,因为忽略了厂房高度限制,导致安装的智能分选机无法发挥全部功能。

投资回报需要仔细测算。不仅要看设备价格,还要评估运维成本、能耗节约和效率提升。某选厂算过账,智能浓密机虽然贵30%,但每年节省的絮凝剂费用就收回了一半差价。

供应商的技术支持能力不容忽视。智能化设备需要持续优化,选择有实力的合作伙伴很重要。偏远矿区尤其要考虑响应速度,有些企业为此专门建立了本地服务团队。

技术升级路径要预留空间。今天的选择应该为明天的扩展留有余地,模块化设计能让系统随需求增长而进化。这个行业变化太快,封闭的系统很快会落后。

3.1 智能化改造规划与设计

改造前的诊断评估就像给选矿厂做全面体检。需要详细记录现有工艺流程、设备状况、自动化水平。某锡矿在改造前花了两个月时间摸底,发现三个关键瓶颈环节,这为后续工作指明了方向。

制定切实可行的阶段性目标很重要。试图一步到位实现全厂智能化往往适得其反。我接触过的一个成功案例是从关键破碎工序开始,取得成效后再扩展到磨浮系统。这种渐进式推进让员工更容易接受新技术。

规划设计要考虑人力因素。智能化不是要取代人,而是让人做更有价值的工作。培训计划应该与技术改造同步进行。记得有家选厂在实施初期组织了“智能化夜校”,老师傅们逐渐从抵触转变为主动提出改进建议。

基础设施升级常常被低估。稳定的网络覆盖、充足的电力容量、合适的数据存储空间,这些看似基础的条件直接影响智能化效果。某个项目就曾因厂房WiFi信号不稳定,导致数据采集出现大量缺失。

3.2 关键技术实施要点

数据质量决定智能化上限。确保传感器安装位置合理、定期校准维护非常关键。有次在云南的铜矿看到,他们在矿浆管道弯头处加装传感器,结果测量值波动很大。后来移到直管段,数据稳定性立即提升。

系统集成需要统一标准。不同厂商的设备数据接口各异,提前制定通信协议能避免后续麻烦。OPC UA正在成为行业通用语言,采用这个标准让数据流动更加顺畅。

算法模型需要持续优化。初始设置的参数往往不够精准,要通过实际生产数据不断训练调整。某选厂的经验是,浮选优化模型运行三个月后才真正达到理想状态。这个过程急不得。

安全防护必须同步部署。智能化系统接入网络后,面临新的安全风险。从访问权限管理到数据加密传输,每个环节都需要考虑周全。听说过一个教训,某矿因为简单密码被入侵,导致生产数据泄露。

3.3 矿物加工智能化技术应用案例

山东某金矿的破碎智能化改造很有代表性。他们先在粗碎机安装在线粒度检测,结合液压调节系统实现自动控制。改造后产品粒度合格率从78%提高到92%,每年节省钢耗近200吨。

江西钨矿的浮选专家系统值得借鉴。系统集成了三十年操作经验,能根据原矿性质变化自动调整药剂用量。操作工说现在上班轻松多了,不再需要时刻盯着浮选槽泡沫变化。

内蒙古煤矿的智能重介分选展示了数据价值。通过分析上千组生产数据,找到了影响分选效率的关键参数区间。实施优化后,精煤产率提高1.8%,每年增加收益超过600万元。

智利铜矿的全流程优化令人印象深刻。他们建立了从破碎到浓缩的完整数字孪生系统,任何工艺调整都先在虚拟工厂测试。这种模式让技改风险大幅降低,新产品开发周期缩短40%。

3.4 效益评估与持续优化

效益评估要全面客观。除了直接的经济收益,还应该考虑安全提升、劳动强度降低、决策科学性增强等软性指标。某矿统计发现,智能化后员工流失率下降明显,这其实也是重要收益。

建立持续改进机制很必要。智能化不是一次性工程,而是不断进化的过程。定期的系统评估能发现新的优化空间。设置专门的技术团队负责日常维护和升级,效果会更好。

知识管理成为新课题。智能化系统运行中产生的数据、模型、经验都需要系统整理。这些数字资产的价值会随时间积累而增长。见过有企业建立了“智能运维知识库”,新人上岗培训时间缩短了一半。

投资回报周期需要理性看待。智能化改造通常需要2-4年才能收回投资,但后续的持续收益很可观。重要的是选择适合自身条件的方案,不必盲目追求最先进技术。合适的才是最好的。