1.1 矿山地质分析的定义与重要性

矿山地质分析是系统研究矿区地质条件的技术过程。它通过收集地质数据、分析岩层结构、评估矿产资源分布,为矿山开发提供科学依据。

这项工作直接影响矿山项目的成败。我记得有个小型铁矿项目,由于前期地质分析不充分,开采过程中遇到未预料到的断层带,导致开采成本增加了近三倍。充分的地质分析能够避免这类问题,显著提高资源利用率。

从经济角度看,准确的地质分析可以优化开采方案,减少不必要的勘探投入。在安全层面,它能识别潜在的地质灾害风险,保障矿工生命安全。环境保护方面,合理的地质评估有助于制定更可持续的开采策略。

1.2 矿山地质分析的基本原理

地质分析建立在几个核心原理之上。地层学原理帮助我们理解岩层序列和时代关系。构造地质学原理揭示断层、褶皱等地质构造特征。矿物学原理则关注矿石成分和分布规律。

实际工作中,这些原理相互交织。比如分析一个铜矿时,我们需要同时考虑地层中的含矿层位、构造控制的矿体形态,以及矿物共生组合特征。这种多维度思考方式让分析结果更加可靠。

岩石力学原理在分析中特别实用。通过研究岩石的物理性质,我们能预测巷道围岩的稳定性。水文地质原理则关注地下水运动规律,这对防治矿井水害至关重要。

1.3 矿山地质分析的主要任务与目标

地质分析的核心任务包括查明地质条件、评估资源储量、预测地质灾害、指导开采设计。每个任务都服务于特定的目标。

资源评价目标要求准确估算矿产的数量和质量。这需要详细的地质取样和化验分析。安全目标关注识别可能引发事故的地质因素,如岩爆风险、突水可能性。

我参与过的一个金矿项目,分析团队通过系统勘查,不仅确定了主要矿体位置,还发现了原先未被注意的伴生银矿。这种增值发现正是优质地质分析的价值体现。

长期来看,地质分析还致力于建立矿区地质模型,为后续开采提供持续支持。这个建模过程需要不断更新数据,逐步完善对矿区地质特征的认识。

2.1 地质勘查技术应用

地质勘查是矿山开发的“眼睛”。传统的地质填图依然重要,技术人员带着罗盘、地质锤在山野间记录露头信息。这些基础数据构成理解区域地质背景的骨架。

物探方法带来更深的洞察。地震勘探通过人工震源产生地震波,根据波速变化推断地下构造。电磁法则利用岩石导电性差异,特别适合寻找金属矿体。重力勘探能探测密度异常体,在寻找某些沉积矿床时效果显著。

记得去年参观一个煤矿勘查项目,他们采用高精度磁法测量,成功圈定了隐伏煤层边界。这种非破坏性探测大大减少了盲目钻探的成本。

化探技术从微观层面提供线索。系统采集土壤、水系沉积物样品,分析其中的元素异常。当某种元素含量显著高于背景值时,就可能指示深部矿化存在。这种方法在寻找贵金属矿床时尤其敏感。

2.2 地质灾害风险评估方法

矿山地质灾害像潜伏的暗礁。风险评估需要系统识别这些隐患。岩体稳定性分析关注结构面发育程度、岩石强度参数。通过钻孔电视、声波测试等手段获取这些数据。

滑坡风险评估考虑地形坡度、岩土性质、降水条件。采用极限平衡法计算安全系数,当这个值低于临界阈值时需要采取加固措施。我曾经见过一个露天矿的边坡监测系统,它在雨季来临前发出了预警,避免了可能的滑坡事故。

突水风险预测依赖水文地质调查。通过抽水试验确定含水层参数,利用数值模拟预测采动影响下的水流场变化。矿井突水往往突然发生,但前期征兆其实有迹可循。

采空区塌陷预测建立在地表移动观测基础上。设置监测点定期测量沉降数据,结合开采深度、矿层厚度等参数建立预测模型。这些工作虽然繁琐,但对保障矿区周边安全不可或缺。

2.3 资源储量评估技术

资源储量评估决定矿山的经济命脉。传统的地质块段法仍然广泛使用,它将矿体划分为若干块段,根据勘探工程控制程度分类估算。

距离反比加权法更精细。它认为样品点影响力随距离增加而减弱,较近的样品赋予更大权重。这种方法在数据充足时能给出更合理的估值。

地质统计学方法带来革命性变化。变异函数描述区域化变量空间相关性,克里格法则基于这种认识进行最优无偏估计。我接触过的一个铜矿项目,采用地质统计学方法后,储量估算精度提高了约15%。

资源分类遵循国际标准。探明资源要求工程控制间距足够小,推断资源则允许较大不确定性。这种分级管理帮助投资者理解风险水平。资源模型需要不断更新,新钻探数据可能改变对整个矿体的认识。

2.4 现代地质分析仪器与设备

现场分析设备让决策更及时。手持式XRF分析仪能在几分钟内给出元素含量,指导钻探布孔或采矿选矿。虽然精度不及实验室分析,但即时性无可替代。

岩心扫描仪实现数字化编录。高分辨率图像记录岩心表面特征,光谱分析识别矿物成分。这些数据直接导入地质数据库,支持三维建模。

井下地质编录系统适应恶劣环境。防爆设计确保在含瓦斯矿井中安全使用,触控屏允许戴着手套操作。我试用过最新型号,它的自动岩层识别功能确实节省了大量人工判读时间。

实验室分析仪器不断进步。电子探针提供微区成分信息,扫描电镜揭示矿物微观结构。这些高端设备虽然昂贵,但对理解矿石工艺性质至关重要。无人机摄影测量快速获取矿区地形,生成的数字高程模型支持各种地质分析。

现代设备的价值不仅在于精度提升,更在于数据集成能力。不同来源的地质信息在统一平台中交汇,产生“1+1>2”的分析效果。

3.1 在矿产资源勘探中的应用

地质分析像给矿山做“体检”。勘探初期,区域地质调查勾勒出找矿远景。地质人员观察地层序列、构造特征,结合物化探异常,圈定靶区。这些前期工作决定了后续勘探的方向。

钻探验证阶段,地质编录成为关键。岩心劈开那一刻,矿化特征直观呈现。技术人员记录矿脉厚度、矿石类型、蚀变特征,这些细节构成资源评估的基础数据。我记得有个金矿项目,最初几孔未见矿化,但根据构造分析调整了钻孔角度,最终揭穿了主矿体。

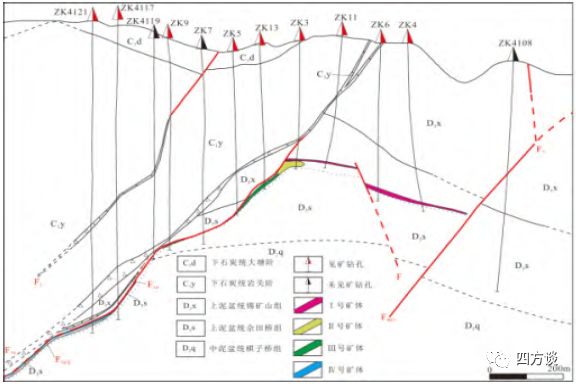

三维地质建模将分散信息整合。钻孔数据、地球物理异常、地表地质在软件中融合,生成矿体形态的空间认知。这种模型不仅是资源储量计算的依据,更指导着后续勘探工程布置。现代建模软件允许实时更新,新钻孔数据输入后,模型自动优化。

勘探阶段的地质分析直接影响投资决策。一个详实的资源模型让投资者看清资源潜力,也理解风险所在。那些看似枯燥的岩心描述、化验数据,实则承载着项目的经济价值。

3.2 在矿山安全生产中的应用

井下地质条件决定安全底线。采场顶板稳定性分析关注岩体质量指标,通过钻孔窥视仪观察节理发育情况。这些数据指导支护设计,预防冒顶事故。我见过一个煤矿的巷道支护方案,基于详细的地质编录优化了锚杆参数,既确保安全又节约了成本。

水文地质分析预防突水风险。通过井下放水试验确定含水层参数,监测水位动态。当采掘接近富水区域时,提前疏降降压。那些成功避免突水事故的矿井,往往都有完善的水文地质观测系统。

瓦斯地质研究保障煤矿安全。分析煤层瓦斯含量与地质构造的关系,断层带附近往往瓦斯富集。这些认识指导抽采钻孔布置,将瓦斯威胁转化为可利用资源。地质构造不仅控制瓦斯分布,也影响冲击地压发生概率。

地质灾害监测系统像矿山的“神经末梢”。边坡雷达监测露天矿边坡位移,微震系统感知深部岩体破裂。这些实时数据与地质模型结合,提供预警信息。技术再先进,也离不开对地质条件的深刻理解。

3.3 在矿山环境保护中的应用

矿山地质环境评价是绿色开采的前提。通过土壤和地下水背景值调查,建立环境基线。开采过程中的监测数据与之对比,及时发现污染迹象。这种前瞻性工作避免了很多环境纠纷。

地质灾害治理需要地质智慧。滑坡整治不仅考虑边坡角度,更要理解滑动面的地质特征。抗滑桩深度、排水沟布置都基于对地质结构的认识。曾经参与一个尾矿库边坡加固项目,地质雷达探测揭示了潜在滑动面,指导了治理工程设计。

矿区生态恢复依赖地质知识。选择合适的覆土厚度要考虑基岩风化程度,植物配置需适应矿区土壤特性。这些细节决定复垦成效。地质分析帮助预测酸性矿山排水风险,提前采取中和措施。

闭坑阶段的地质工作同样重要。采空区稳定性评估、地下水恢复预测,都需要详细的地质资料。那些成功转型的矿山,往往在开采期间就积累了完整的地质档案。

3.4 案例分析:典型矿山地质分析项目

某大型铜矿项目展示了地质分析的全流程应用。勘探初期,结合区域地质和航磁异常圈定了找矿靶区。首批钻孔见矿情况不理想,地质人员重新分析构造控矿规律,调整勘探线方向。

这个转折很关键。新布置的钻孔揭穿了厚大矿体,资源规模跃升。随后的加密钻探中,他们采用地质统计学方法优化工程间距,在控制成本的同时保证了资源估算精度。三维建模清晰展示了矿体空间形态,指导了开采设计。

矿山建设阶段,详细的地质编录识别出断层破碎带。这些软弱岩层区域需要特殊支护,避免了可能的冒顶事故。水文地质调查发现矿区存在承压含水层,提前施工疏干井,确保开采安全。

生产期间,他们建立了完善的地质管理系统。每个爆堆采样分析矿石品位,指导配矿。边坡监测数据实时反馈,几次及时预警避免了滑坡损失。闭坑规划阶段,基于地质模型预测了地表沉陷范围,制定了针对性的生态恢复方案。

这个案例告诉我们,地质分析贯穿矿山全生命周期。从勘探到闭坑,地质认识不断深化,支撑着各项决策。好的地质工作不追求技术炫酷,而在于解决实际问题。