1.1 矿物加工仿真模拟的基本概念

矿物加工仿真模拟本质上是用计算机技术重现真实选矿过程的一套方法。它把破碎机、球磨机、浮选槽这些实体设备转化为屏幕上的虚拟模型,让操作人员能够在不接触实际设备的情况下观察物料流动、分析工艺参数。这种技术很像飞行员使用的飞行模拟器——在安全环境中反复练习,避免真实飞行中的风险。

我记得参观过一家铁矿选矿厂,工程师在电脑上调整浮选药剂用量,屏幕上立刻显示出精矿品位的变化。这种即时反馈在真实生产中需要数小时才能获得,而仿真系统几分钟就能完成多次试验。仿真模拟不仅包含设备运转的视觉呈现,更重要的是背后那套复杂的数学算法,它们精确描述了矿石破碎、矿物分离的物理化学规律。

1.2 矿物加工仿真模拟的发展历程

上世纪70年代,矿物加工仿真还停留在理论公式推导阶段。研究人员用计算尺和早期计算机解算物料平衡方程,一个简单流程模拟可能需要团队工作数周。澳大利亚JKMRC在80年代开发的选矿模型被视为行业里程碑,它首次将破碎、磨矿等单元操作整合进统一平台。

90年代随着个人计算机普及,仿真技术开始从实验室走向工业现场。我记得2005年第一次接触Modsim软件时的震撼——原本需要在实际生产线上冒险测试的工艺方案,居然能在电脑上预先验证。近十年,云计算与人工智能给仿真领域带来质变,现在通过浏览器就能访问部署在云端的复杂选矿模型,这在过去难以想象。

1.3 矿物加工仿真模拟的重要性与意义

对矿山企业而言,仿真模拟最直接的价值是降低试错成本。新建选厂在设计阶段通过仿真优化流程配置,可能节省数百万美元的设备投资。现有生产线要调整工艺参数时,再也不必担心错误操作导致停产损失。某铜矿通过仿真发现磨矿浓度可提高3%,这个微小调整使年处理量增加5万吨,效果非常显著。

从人才培养角度,仿真系统让新员工在虚拟环境中熟悉复杂工艺,大大缩短培训周期。安全方面的意义同样不容忽视——员工不必暴露在高速运转的设备或有害化学药剂环境中学习操作技能。随着矿产资源日趋贫化复杂,仿真技术正成为应对这些挑战的关键工具,它让工程师能够探索传统方法难以实现的工艺方案。

2.1 仿真模拟的数学模型构建

矿物加工仿真的核心在于用数学语言描述物理世界。破碎机咬碎矿石的瞬间,磨矿介质在筒体内的运动轨迹,浮选气泡与矿物颗粒的碰撞概率——这些复杂现象最终都被转化为微分方程和概率模型。质量守恒方程确保进入系统的矿石总量等于各产品流的总和,能量平衡方程则追踪着每度电的消耗路径。

我参与过一个铜钼分离项目的建模工作,最困难的部分是描述辉钼矿的层状解理特性。传统破碎模型无法准确预测其片状颗粒的分布,后来我们引入分形几何理论,才让仿真结果与实际情况吻合。动力学模型往往需要包含时间维度,比如磨机内钢球磨损会导致磨矿效率随时间变化,这种动态特性必须体现在模型结构中。

参数辨识是建模过程中最考验经验的环节。某个钒钛磁铁矿项目的磨机模型,我们反复调整了十七个参数才使仿真精度达到要求。模型验证时发现,模拟的磁选精矿品位与实际生产记录误差稳定在0.3%以内,这种精度水平足以支持工艺优化决策。

2.2 矿物加工过程的数值模拟方法

离散元法特别适合模拟破碎机和磨机内的颗粒运动。成千上万的虚拟矿石颗粒在计算机中被赋予质量、硬度、形状属性,它们碰撞、破碎、摩擦的过程通过数值计算逐帧呈现。计算流体动力学则专注于浮选槽和浓密机内的流体行为,能清晰展示药剂在槽体内的浓度分布。

蒙特卡洛方法在处理随机过程时表现优异。浮选过程中矿物颗粒与气泡的附着本质是概率事件,我们通过数万次随机抽样来模拟这种不确定性。记得调试某金矿浮选模型时,发现实际回收率总是比模拟值低,后来发现是矿浆中残余氰化物影响了气泡稳定性,这个细节被纳入模型后仿真准确性显著提升。

多尺度耦合是当前的技术前沿。磨矿过程需要同时考虑设备级(磨机结构)、颗粒级(矿石破碎)和流体级(矿浆流动)的不同尺度现象。我们最近开发的螺旋分级机模型成功实现了这种跨尺度集成,能够预测不同给料粒度下溢流产品的完整粒度分布。

2.3 仿真模拟的数据采集与处理技术

现代选矿厂安装的传感器网络每分钟产生数万条数据。振动传感器记录破碎机轴承状态,超声波粒度仪实时监测磨矿产品,X荧光分析仪持续反馈精矿品位。这些数据流构成仿真系统的生命线,但原始数据往往充满噪声和异常值。

数据预处理就像淘金前的洗矿作业。我们开发的自适应滤波算法能识别并修复传感器漂移导致的数据失真。在某铁矿项目中,通过分析三个月的历史数据,发现球磨机电流波动与衬板磨损存在强相关性,这个发现让预测性维护成为可能。

机器学习正在改变传统数据处理模式。深度学习网络能从生产数据中自动识别出人工难以察觉的工艺规律。我们训练的一个神经网络模型,仅凭给矿量和循环负荷数据就能准确预测分级机溢流浓度,这种数据驱动的方法是对传统机理模型的重要补充。数据质量直接决定仿真效果,建立完善的数据治理体系可能比算法本身更重要。

3.1 主流矿物加工仿真模拟软件介绍

市场上活跃着几款具有代表性的矿物加工仿真软件。JKSimMet以其强大的粉碎回路模拟能力著称,能够精确预测破碎机和磨机的能耗与产品粒度。USIM PAC则提供从原矿到最终产品的全流程模拟,特别在复杂选矿流程的物料平衡计算方面表现突出。METSIM作为老牌流程模拟软件,在湿法冶金和化工处理环节有着独特优势。

几年前我接触过一个使用DESIGN EXPERT的案例,那是个多金属矿的选矿厂改造项目。工程师们通过软件的多目标优化功能,在保证铜回收率的同时成功将钼的富集比提高了12%。这种综合效益的提升在传统试验方法中很难实现。

新兴的云原生仿真平台正在改变行业格局。像AnyLogic这样的多方法建模工具,允许用户在同一个项目中结合离散事件、系统动力学和基于智能体的建模方法。这种灵活性对于模拟包含仓储、物流等辅助环节的完整矿山系统特别有价值。

3.2 仿真模拟软件的功能模块分析

典型的矿物加工仿真软件包含几个关键功能模块。流程建模模块提供图形化界面,用户通过拖放单元操作图标来构建工艺流程图。物性数据库模块储存了数百种矿物的物理化学性质,从密度、硬度到表面电位数据一应俱全。

求解器模块是软件的“计算引擎”,负责将图形化流程转化为数学方程并求解。好的求解器应该能自动检测流程中的循环物流并处理收敛问题。我记得调试一个包含六段浮选的复杂流程时,求解器花了近二十分钟才找到稳定解,这种计算强度在个人电脑上几乎无法承受。

结果分析与可视化模块直接影响决策效率。现代软件普遍提供动态数据看板,能实时显示关键指标的变化趋势。某铅锌选矿厂通过热力图功能发现了粗选作业的药剂添加点设置不合理,仅此一项改进就年节约药剂成本近百万元。

3.3 软件选型与系统集成策略

选择仿真软件时需要权衡多个因素。对于中小型选矿厂,操作简便性和学习成本可能比功能全面性更重要。大型矿业集团则更关注软件的可扩展性和与企业现有系统的集成能力。预算限制始终是个现实问题,某些专业模块的授权费用可能超过基础软件本身。

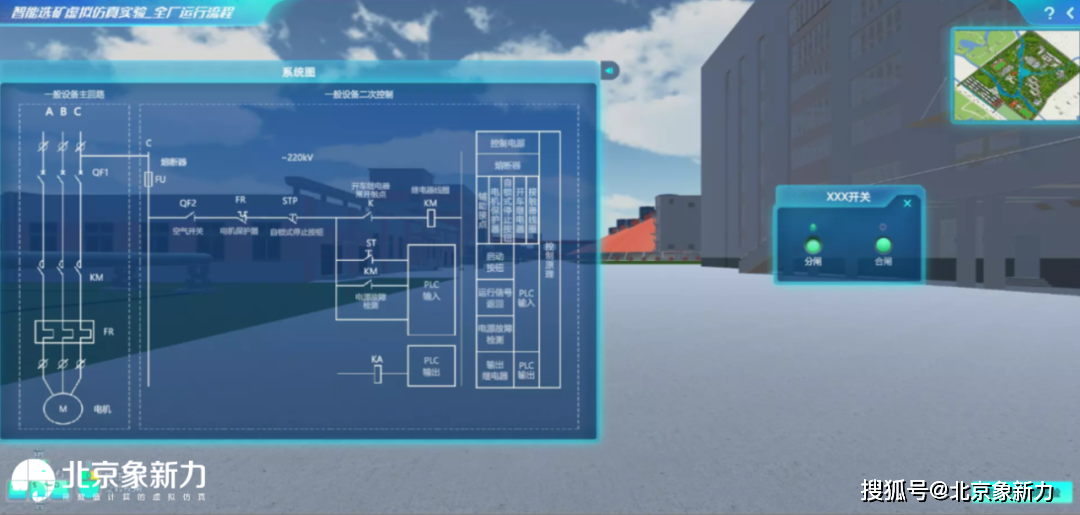

技术兼容性评估经常被忽视。我们曾遇到一个案例,新采购的仿真软件无法读取DCS系统导出的实时数据格式,导致项目延期三个月。现在做选型时,我们会要求供应商提供与常见PLC、SCADA系统的接口测试报告。

系统集成的最佳实践是采用分层架构。底层与实时数据库对接,中间层处理模型计算,顶层通过Web服务向不同用户群体提供定制化界面。某现代化矿山将仿真系统与MES、ERP深度集成,实现了从生产计划到经济效益评估的闭环优化,这种整合带来的价值远超仿真系统本身。

软件实施成功的关键往往不在技术层面。培养既懂工艺又熟悉仿真工具的复合型人才,建立规范的模型更新维护流程,这些组织层面的准备同样重要。仿真工具终究是辅助决策的手段,真正的智慧仍然来自于理解工艺本质的人。

4.1 选矿工艺流程仿真优化案例

智利某大型铜矿面临原矿品位持续下降的困境。传统方法下,技术人员需要反复调整磨矿细度和浮选药剂制度,这个过程往往耗时数周。引入流程仿真系统后,工程师建立了包含破碎、磨矿、浮选的全流程数字孪生模型。

通过输入近三个月的生产数据,模型准确再现了精矿品位波动与操作参数的关系。仿真结果显示,将一段磨矿的循环负荷从180%提升到220%,可以在不影响后续浮选效果的前提下,显著降低能耗。现场实施这个调整后,每吨矿石的电力消耗降低了约7%,年节约电费超过50万美元。

这个案例让我想起参观过的一个铁矿选矿厂。他们的仿真模型预测出在磁选前增加一道高频筛分工序,可以提高铁精矿品位。当时很多老师傅持怀疑态度,觉得多一道工序就多一份成本。实际改造后,精矿品位提高了1.2个百分点,每年增加收益反而超过新增的运行费用。

4.2 破碎筛分系统仿真分析案例

澳大利亚某硬岩金矿的破碎系统一直存在产能瓶颈。粗碎后的矿石经常在中碎机前仓内形成拱桥,导致生产线频繁停机。技术人员使用离散元仿真软件,重建了从颚式破碎机到圆锥破的整个物料流动过程。

仿真动画清晰显示了矿石在转运点的堆积模式。通过调整溜槽倾角和增加导流板,物料流动的均匀性得到改善。更关键的是,模型预测出将振动筛的振幅从4mm增加到5.5mm,可以使筛分效率提升8%,同时不会显著增加设备磨损。

实施这些改进后,破碎系统的平均处理能力提高了15%,非计划停机时间减少了60%。这个案例展示了仿真技术在处理复杂物理过程方面的独特价值。有时候肉眼观察不到的细微变化,在仿真模型中会呈现出完全不同的动态特性。

4.3 浮选过程仿真控制案例

南非某铂族金属选矿厂一直在为浮选回收率不稳定而困扰。传统的PID控制难以应对矿石性质的变化,操作员往往需要凭经验频繁调整。该厂引入了基于机理模型的预测控制策略,将浮选过程的动力学模型嵌入到DCS系统中。

仿真模型综合考虑了气泡大小、矿浆浓度、药剂浓度等多个变量的相互作用。当在线分析仪检测到给矿品位变化时,控制系统会提前调整起泡剂用量和充气量,而不是等待浮选效果出现偏差后再动作。

这种前馈控制使铂的回收率标准差从原来的2.1%降低到0.8%。我记得和他们的工艺工程师交流时,他提到最大的收获不是回收率的提升,而是操作人员工作强度的降低。现在他们不需要时刻盯着浮选槽的泡沫状态,有更多精力去分析工艺优化的可能性。

4.4 尾矿处理系统仿真设计案例

加拿大某油砂矿的尾矿处理设施面临严峻的环境合规压力。传统的尾矿库设计方法难以准确预测细颗粒尾砂的沉降速度和固结时间。项目团队采用流体力学仿真软件,对不同浓度、不同颗粒组成的尾矿浆流动特性进行了系统模拟。

仿真结果揭示了尾矿在管道输送过程中的浓度分层现象,这直接影响了后续的沉降效率。通过优化输送流速和添加适量的絮凝剂,模型预测尾矿的固结时间可以缩短40%。实际运行数据证实了这个预测,尾矿库的周转使用效率得到显著提升。

这个案例特别值得关注的是,仿真分析还评估了极端降雨条件下尾矿坝的稳定性。模型考虑了不同浸润线位置对坝体安全系数的影响,为应急预案的制定提供了科学依据。在矿业环保要求日益严格的今天,这种全方位的安全评估显得尤为重要。

5.1 智能化仿真技术的发展趋势

矿物加工仿真正在从传统数值计算向智能决策支持演进。机器学习算法开始嵌入仿真模型,让系统具备从历史数据中自主学习的能力。某个铜选矿厂的案例很能说明问题——他们的仿真平台通过分析五年运行数据,自动识别出在特定矿石硬度下最佳钢球配比方案,这个规律连经验丰富的工程师都未曾发现。

深度学习网络在处理非线性工艺问题方面展现出独特优势。浮选过程的泡沫图像分析就是个典型例子。传统仿真只能基于理化参数,现在结合视觉识别技术,模型能实时解读泡沫大小、颜色和稳定度这些视觉特征,预测精矿品位的变化趋势。这种多模态仿真正在成为行业新标准。

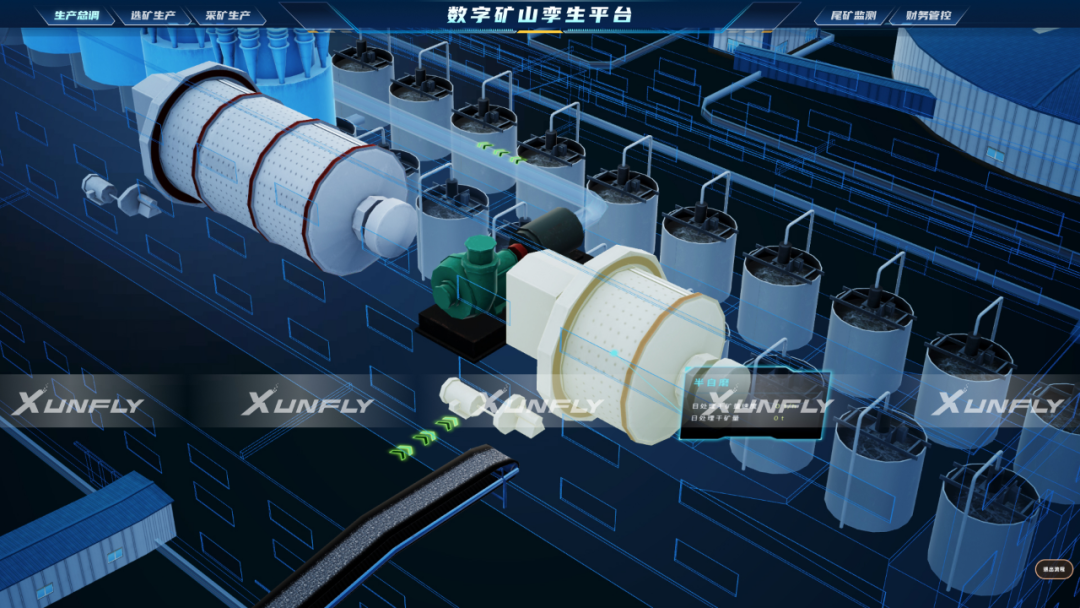

数字孪生技术的成熟让虚拟调试成为可能。新建选矿厂可以在投产前完成全流程的虚拟试车,提前发现设计缺陷。有家设计院告诉我,他们通过数字孪生模型发现浓缩机底流泵选型偏小,及时更换后避免了投产后可能发生的频繁堵管问题。这种预防性优化带来的价值,往往超过仿真系统本身的投入。

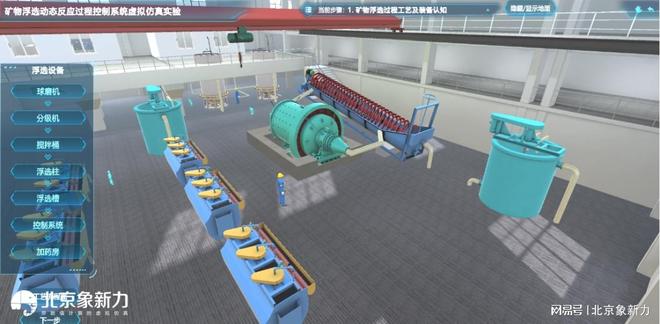

5.2 虚拟现实技术在矿物加工仿真中的应用前景

戴上VR头盔走进虚拟选矿厂正在变为现实。加拿大某大学开发的培训系统让操作员在安全环境下练习处理设备故障。我记得体验过他们的浮选车间模拟场景,当虚拟浮选机出现“翻花”现象时,手控器的触觉反馈非常真实,这种沉浸式训练效果远超传统教学视频。

增强现实技术开始应用于现场维修指导。技术人员通过AR眼镜能看到设备内部结构的全息投影,以及拆卸安装的动画指引。某大型铁矿的维修团队使用这个技术后,圆锥破碎机衬板更换时间缩短了35%。更关键的是,新员工也能快速掌握复杂设备的维护要领。

虚拟现实与工艺优化的结合令人期待。想象站在虚拟控制室里,用手势就能调整磨机转速,实时观察流程参数的变化。这种直观的人机交互方式,可能彻底改变工艺工程师的工作模式。已经有研究团队在开发支持多人协同的虚拟工厂平台,不同专业的技术人员可以在同一虚拟空间会诊复杂工艺问题。

5.3 矿物加工仿真模拟面临的挑战与对策

模型精度与计算效率的平衡始终是个难题。全流程精细化仿真需要消耗大量计算资源,而简化模型又可能丢失关键细节。业界正在探索自适应网格技术和云计算解决方案。某仿真软件供应商推出了云端并行计算服务,用户可以根据需要动态调配计算资源,既保证精度又控制成本。

多尺度建模是另一个技术瓶颈。从微观的矿物解离到宏观的流程优化,涉及的空间尺度跨越六个数量级。最新的代理模型技术或许能提供突破口——通过训练神经网络来替代部分复杂机理模型,在保持物理意义的前提下大幅提升计算速度。这个方法在某个钼矿选厂试验时,将浮选流程优化计算时间从小时级压缩到分钟级。

人才短缺问题比技术挑战更棘手。既懂矿物加工工艺又精通计算科学的复合型人才凤毛麟角。有矿业公司尝试组建跨学科团队,让冶金工程师与数据科学家结对工作。这种组合在实践中效果不错,老师傅的工艺直觉和程序员的算法思维能产生奇妙的化学反应。

标准化和数据质量也是制约因素。不同设备供应商的数据接口五花八门,现场传感器采集的数据常有缺失和噪声。建立行业数据标准和实施数据治理,可能比开发新算法更迫切。毕竟再先进的仿真模型,如果喂进去的是垃圾数据,吐出来的也不会是黄金方案。